問3 高速無線LANの導入に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

A専門学校では新校舎ビルを建設中で、その新校舎ビルのLANシステムのRFPが公示された。主な要件は次のとおりである。

•新校舎ビルは5階建てで、3階にマシン室、各階に3教室ずつ計15の教室がある。このLANシステムとして(ア)~(ケ)を提案すること

(ア) 基幹レイヤー3スイッチ(以下、基幹L3SWという)のマシン室への導入

(イ) サーバ用レイヤー2スイッチ(以下、サーバL2SWという)のマシン室への導入

(ウ) フロア用レイヤー2スイッチ(以下、フロアL2SWという)の各階への導入

(エ) 無線LANアクセスポイント(以下、APという)の各教室への導入

(オ) 無線LANに接続する全ての端末(以下、WLAN端末という)について、利用者認証を行うシステ

ム(以下、認証システムという)のマシン室への導入

(カ) WLAN端末用DHCPサーバのマシン室への導入

(キ) インターネット接続用ファイアウォール(以下、FWという)のマシン室への導入

(ク) 新校舎ビル内LANケーブルの提供と敷設

(ケ) 基幹L3SW、サーバL2SW、認証システム、DHCPサーバ及びFWに対する、故障交換作業及び

設定復旧作業(以下、保守という)

•基幹L3SWとサーバL2SWはそれぞれ2台の冗長構成とすること

•フロアL2SWとAPはシングル構成とし、A専門学校の職員が保守を行う前提で、予備機を配備し保守手順書を準備すること

•APは各教室に1台設置し、同じ階のフロアL2SWからPoEで電力供給すること

•無線LANはWi-Fi4、Wi-Fi5、Wi-Fi6のWLAN端末を混在して接続可能とし、セキュリティ規格はWPA2又はWPA3を混在して利用できること

•生徒及び教職員がノートPCを1人1台持ち込み、無線LAN接続することを前提に、事前に認証システムに利用者を登録し、接続時に認証することで無線LANに接続可能とすること。また、WebカメラなどのIoT機器を無線LANに接続できること

•1教室当たり50人分のノートPCを無線LANに接続し、4K UHDTV画質(1時間当たり7.2Gバイト)の動画を同時に再生できること。なお、動画コンテンツはA専門学校が保有する計4台のサーバ(学年ごとに2台ずつ)で提供し、A専門学校がサーバの保守を行っている。

•APの状態及びWLAN端末の接続状況(台数及び利用者)について、定常的に監視とログ収集を行い、職員が確認できること

A専門学校のRFP公示を受けて、システムインテグレータX社のC課長はB主任に提案書の作成を指示した。

[Wi-Fi6の特長]

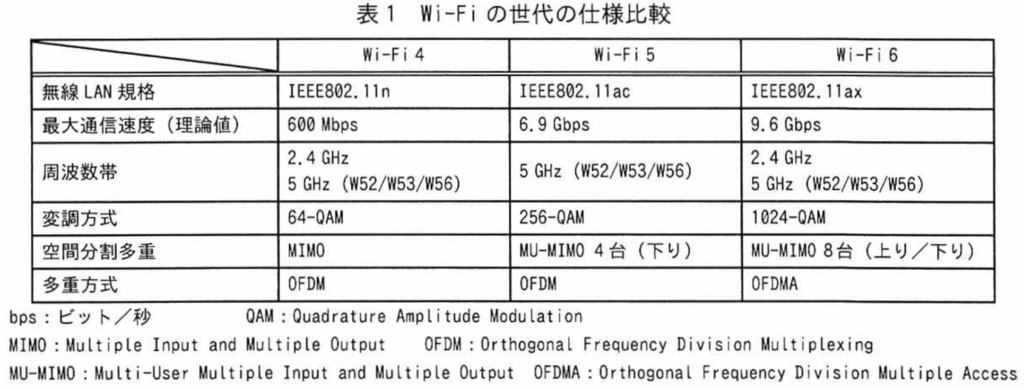

B主任は始めにWi-Fi6について調査した。Wi-Fiの世代の仕様比較を表1に示す。

(1) 通信の高速化

Wi-Fi6では、最大通信速度の理論値が9.6Gbpsに引き上げられている。また、Wi-Fi6では2.4GHz

帯と5GHz帯の二つの周波数帯によるデュアルバンドに加え、①5GHz帯を二つに区別し、2.4GHz

帯と合わせて計三つの周波数帯を同時に利用できる( a )に対応したAPが多く登場してい

る。なお、②5GHz帯の一部は気象観測レーダーや船舶用レーダーと干渉する可能性があるので、

APはこの干渉を回避するためのDFS(Dynamic Frequency Selection)機能を実装している。

(2) 多数のWLAN端末接続時の通信速度低下を軽減

Wi-Fi6では、送受信側それぞれ複数の( b )を用いて複数のストリームを生成し、複数の

WLAN端末で同時に通信するMU-MIMOが拡張されている。また、OFDMAによってサブキャリア

を複数のWLAN端末で共有することができる。これらの技術によって、APにWLAN端末が密集し

た場合の通信効率を向上させている。

(3) セキュリティの強化

Wi-Fi6では、セキュリティ規格であるWPA3が必須となっている。個人向けのWPA3-Personalで

は、PSKに代わってSAE(Simultaneous Authentication of Equals)を採用することでWPA2の脆弱

性を改善し、更に利用者が指定した( c )の解読を試みる辞書攻撃に対する耐性を強化して

いる。また、企業向けのWPA3-Enterpriseでは、192ビットセキュリティモードがオプションで追

加され、WPA2-Enterpriseよりも高いセキュリティを実現している。

[LANシステムの構成]

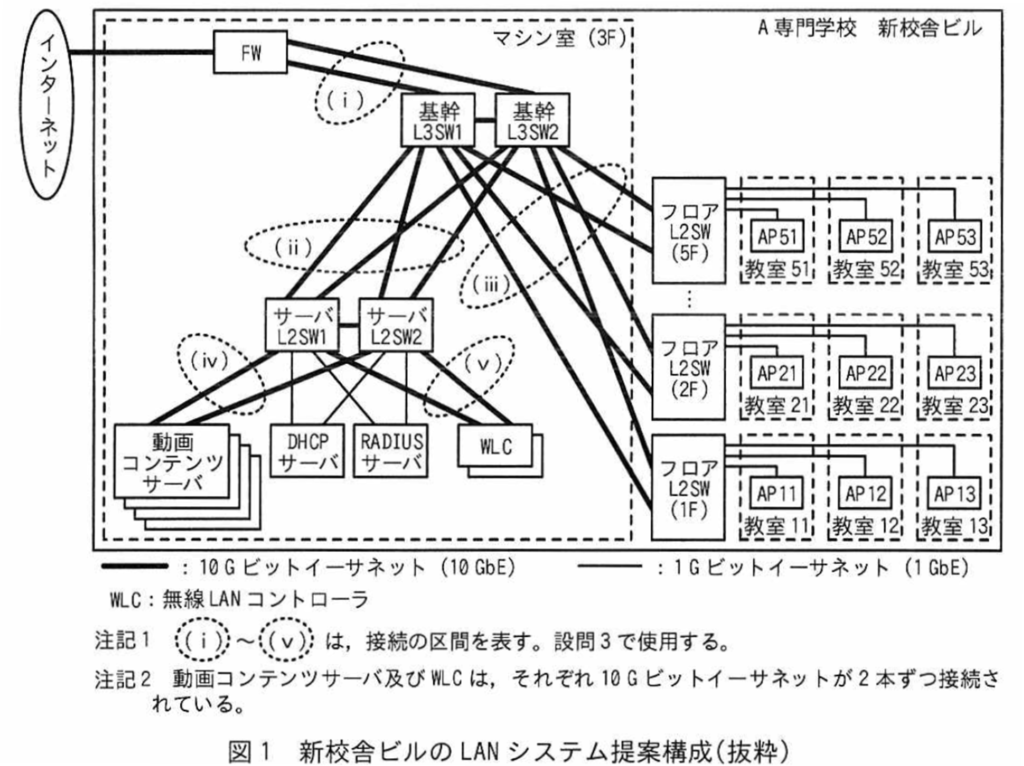

次にB主任は、新校舎ビルのLANシステムの提案構成を作成した。新校舎ビルのLANシステム提案構成を図1に示す。

次は、C課長とB主任がレビューを行った際の会話である。

C課長:始めに、無線LANでは三つの周波数帯をどのように利用しますか。

B主任:二つの5GHz帯にはそれぞれ異なるSSIDを付与し、生徒及び教職員のノートPCを半数ずつ接続

します。2.4GHz帯は5GHz帯が全断した場合の予備、及び低優先の端末やIoT機器に利用します。

C課長:ノートPC1台当たりの実効スループットは確保できていますか。

B主任:はい。20MHz帯域幅チャネルを( d )によって二つ束ねた40MHz帯域幅チャネルによっ

て、要件を満たす目途がついています。

C課長:運用中の監視はどのように行うのですか。

B主任:WLCを導入してAPの死活監視、利用者認証、WLAN端末接続の監視などを行い、これらの状

態をA専門学校の職員がWLCの管理画面で閲覧できるように設定します。また、利用者認証後の

WLAN端末の通信をWLCを経由せずに通信するモードに設定します。

C課長:分かりました。では次に有線LANの構成を説明してください。

B主任:APはフロアL2SWに接続し、PoEでフロアL2SWからAPへ電力供給します。PoEの方式は

PoE+と呼ばれるIEEE802.3atの最大30Wでは電力不足のリスクがありますので、( e )と

呼ばれるIEEE802.3btを採用します。

C課長:フロアL2SWとAPとの間は1Gbpsのようですが、ボトルネックになりませんか。

B主任:③ノートPCの台数と動画コンテンツの要件に従ってフロアL2SWとAPとの間のトラフィック

量を試算してみたところ、1Gbps以下に収まると判断しました。

C課長:しかし、教室のAPが故障した場合、ノートPCは隣接教室のAPに接続することがありますね。

そうなると1Gbpsは超えるのではないですか。

B主任:確かにその可能性はあります。それではフロアL2SWとAPとの間には( f )と呼ばれる

2.5GBASE-Tか5GBASE-Tを検討してみます。

C課長:将来のWi-Fi6E認定製品への対応を考えると、10GBASE-Tも検討した方が良いですね。

B主任:承知しました。APの仕様や価格、敷設するLANケーブルの種類も考慮する必要がありますの

で、コストを試算しながら幾つかの案を考えてみます。

C課長:基幹部分の構成についても説明してください。

B主任:まず、基幹部分及び高負荷が見込まれる部分は10GbEリンクを複数本接続します。そして、レ

イヤー2ではスパニングツリーを設定してループを回避し、レイヤー3では基幹L3SWを

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)で冗長化する構成にしました。

C課長:④スパニングツリーとVRRPでは、高負荷時に10GbEリンクがボトルネックになる可能性があ

りますし、トラフィックを平準化するには設計が複雑になりませんか。

B主任:おっしゃるとおりですので、もう一つの案も考えました。基幹L3SWとサーバL2SWはそれぞ

れ2台を( g )接続して論理的に1台とし、⑤サーバ、FW、WLC及びフロアL2SWを含む全

てのリンクを、スイッチをまたいだリンクアグリゲーションで接続する構成です。

C課長:分かりました。この案の方が良いと思います。ほかの部分も説明してください。

B主任:WLAN端末へのIPアドレス配布はDHCPサーバを使用しますので、基幹L3SWには( h )

を設定します。また、基幹L3SWのデフォルトルートは上位のFWに指定します。

C課長:⑥このLANシステム提案構成では、職員が保守を行った際にブロードキャストストームが発

生するリスクがありますね。作業ミスに備えてループ対策も入れておいた方が良いと思います。

B主任:承知しました。全てのスイッチでループ検知機能の利用を検討してみます。

その他、様々な視点でレビューを行った後、B主任は提案構成の再考と再見積りを行い、C課長の承認を得た上でA専門学校に提案した。

設問1

本⽂中の( a )〜( h )に⼊れる適切な字句を答えよ。

a:トライバンド

b:アンテナ

c:パスワード

d:チャネルボンディング

e:PoE++

f:マルチギガビットイーサネット

g:スタック

h:DHCPリレーエージェント

(a) トライバンド

本文に「2.4GHz帯と5GHz帯の二つの周波数帯によるデュアルバンドに加え、5GHz帯を二つに区別し…計三つの周波数帯を同時に利用できる」とあります。

三つの周波数帯を同時利用する方式は、無線LANの分野ではトライバンドと呼ばれます。

2.4GHz+5GHzで2帯域がデュアルバンド、それをさらに5GHzを分けて3帯域にすればトライバンドという発想に自然にたどり着けます。

(b) アンテナ

MU-MIMOの説明部分から導けます。

MU-MIMOは複数のアンテナを使って複数のストリームを同時送受信する技術であり、本文にも「複数の○○を用いて複数のストリームを生成」と書かれています。

ここから、ストリームを生み出す要素はアンテナだと判断できます。

MIMOという略語自体が「Multiple Input Multiple Output」で、複数アンテナを意味するので、知識があればすぐに答えが浮かびます。

(c) パスワード

WPA3-Personalに関する説明で「利用者が指定した○○の解読を試みる辞書攻撃」という表現が登場します。

辞書攻撃の対象は通常パスワードであり、しかも「利用者が指定した」という言い回しが決定的なヒントです。

WPA3ではPSKに代えてSAEを使い、パスワードに対する辞書攻撃耐性を強化していることを知っていれば確信が持てます。

(d) チャネルボンディング

20MHz幅のチャネルを二つ束ねて40MHz幅にするという説明が鍵です。

無線LANでは帯域を広げてスループットを向上させる方法をチャネルボンディングと呼びます。

有線LANのリンクアグリゲーションと似ていますが、対象は無線チャネルなので、この用語が適切です。「束ねる」というキーワードから自然に導けます。

(e) PoE++

APへの給電方法の話題で、PoE+(IEEE802.3at)の30Wでは電力不足の可能性があると記述されています。

その次に来る規格はIEEE802.3btで、これはPoE++と呼ばれ、最大60〜90Wの給電が可能です。

規格番号と通称を結び付けて覚えていれば迷うことはありません。

(f) マルチギガビットイーサネット

「2.5GBASE-Tか5GBASE-Tを検討」という文が直接的なヒントになっています。

これらは既存のCat5e/Cat6ケーブルでも利用できる1Gbps超〜10Gbps未満の速度規格で、総称してマルチギガビットイーサネットと呼ばれます。

有線LAN速度の階層構造を知っていれば、名称の選択は容易です。

(g) スタック

基幹L3SWとサーバL2SWを2台接続し論理的に1台として扱う技術について問われています。

複数のスイッチをまとめて1台のように動作させるのはスタック接続と呼ばれます。

この方式を使えば、スイッチをまたいだリンクアグリゲーションが可能になることもヒントです。

(h) DHCPリレーエージェント

DHCPサーバとクライアントが異なるネットワークにある場合の対応策についてです。

L3スイッチに設定し、別セグメントのDHCP要求を中継する機能はDHCPリレーエージェントです。

ネットワーク設計の基本知識として、サブネットをまたぐDHCP通信に必須の機能であることを思い出せばすぐに答えが出ます。

設問2

[Wi-Fi6の特⻑]について答えよ。

本⽂中の下線①について、5GHz帯を二つに区別したそれぞれの周波数帯を表1中から二つ答えよ。また、三つの周波数帯を同時に利用できることの利点を、デュアルバンドと比較して30字以内で答えよ。

①W52/W53

②W56

利点:より多くのWAN端末が安定して通信できる。

① W52/W53 と ②W56

本文にある「5GHz帯を二つに区別」という表現は、5GHz帯域のチャネルを電波法上の区分で分けることを意味しています。

日本国内では、5GHz帯はW52(36〜48ch)、W53(52〜64ch)、W56(100〜140ch)の3つに分類されます。

表1を確認すると、この区分が明示されており、5GHz帯を二つに分けるなら、例えばW52/W53を一方のグループ、W56をもう一方のグループとするのが自然です。

なぜなら、この5GHz帯の特徴は

- W52(36〜48ch):DFS不要、屋内利用。

- W53(52〜64ch):DFS必須、屋内限定。

- W56(100〜140ch):DFS必須、屋内外利用可能。

という風になっており、W52とW53は屋内利用、W56は屋外利用可能というように分けることが可能です。

DFS対象外のW52と、DFS対象ですが同じく屋内利用のW53は近い性格を持ち、W56は屋外利用可能で性格が異なるのです。

実際の製品や運用でも「W52/W53をまとめて扱い、W56を独立させる」という使い方が一般的ですので、ぜひ覚えておきましょう。

本文では「計三つの周波数帯を同時に利用できる」とあり、これは2.4GHz帯に加え、5GHz帯をこの二つの区分に分けて利用する構成を指しています。

このように、周波数帯の分類知識と本文の記述を結びつけることで、答えが導けます。

また、この区分はDFS(Dynamic Frequency Selection)機能とも密接に関係します。

W53やW56の一部チャネルは、気象レーダーや船舶用レーダーと干渉する可能性があるため、DFSによってレーダー信号を検知すると自動的に周波数を変更する必要があります。

そのため、実運用ではDFSが不要なW52を優先的に使い、DFSが必要なW53/W56は予備的または補助的に利用する設計も考慮されます。

この知識を持っていると、試験の読み取り時にも判断がしやすくなります。

利点:より多くのWLAN端末が安定して通信できる

デュアルバンドでは周波数帯が2つしかないため、多数の端末が接続すると同じ帯域に集中し、通信速度が低下しやすくなります。

一方、トライバンドでは周波数帯が3つになるため、端末をより細かく分散させることができ、混雑を避けられます。

その結果、同時接続数が多い環境でも安定して通信できるようになります。

設問では30字以内という条件があるため、「より多くのWLAN端末が安定して通信できる」という簡潔な表現にまとめます。

このように、帯域数の違いと端末分散の効果を結び付けて考えることで、自然に答えにたどり着けます。

本⽂中の下線②について、気象観測レーダーや船舶用レーダーと干渉する可能性がある周波数帯を表1中から二つ答えよ。また、気象観測レーダーや船舶用レーダーを検知した場合のAPの動作を40字以内で、その時のWLAN端末への影響を25字以内で、それぞれ答えよ。

周波数帯①W53

周波数帯②W56

動作:検知したチャネルの電波を停止し、他のチャネルに遷移して再開する。

影響:APとの接続断や通信断が不定期に発生する。

周波数帯:①W53 と ②W56

本文に「5GHz帯の一部は気象観測レーダーや船舶用レーダーと干渉する可能性がある」と記載されており、これは日本の無線LANでDFS(Dynamic Frequency Selection)が必要となる帯域を指します。

表1を確認すると、5GHz帯のうちW53(52〜64ch)とW56(100〜140ch)が該当します。

W52(36〜48ch)はDFS対象外であるため、干渉回避のためのチャネル変更は不要です。

DFS対象チャネルの知識は無線LAN技術者にとって基本事項であり、表の確認と組み合わせることで迷わず答えを出せます。

動作:検知したチャネルの電波を停止し、他のチャネルに遷移して再開する

DFSはレーダー波を検知すると、干渉を避けるために現在のチャネルでの送信を即座に停止し、空いている別のチャネルへ切り替えます。

これは電波法に基づく義務であり、APは自動的にこの動作を行います。

本文の「干渉する可能性」との記述から、この動作が求められていることは明らかで、DFSの仕組みを知っていれば容易に導けます。

影響:APとの接続断や通信断が不定期に発生する

DFS動作中は一時的に無線通信が中断され、WLAN端末はAPとのリンクが切れたり、データ送受信が止まったりします。

再接続が行われるまで通信はできず、ユーザから見れば「急に切れた」ように見えることもあります。

この影響はレーダー波検知のタイミングによって発生が不定期であるため、安定性を重視する環境ではDFS対象外のチャネルを優先利用する設計が選ばれることもあります。

設問3

[LANシステムの構成]について答えよ。

本⽂中の下線③について、フロアL2SWとAPとの間の最大トラフィック量を、Mbpsで答えよ。ここで、通信の各レイヤーにおけるヘッダー、トレーラー、プリアンブルなどのオーバーヘッドは一切考慮しないものとする。

800

問題文によると、1教室には50台のノートPCがあり、各PCは4K UHDTV画質の動画を同時に再生します。

4K動画のデータ量は、問題文にある通り1時間あたり7.2Gバイト です。

さらに「オーバーヘッドは一切考慮しない」とあるため、ここでは純粋にコンテンツのデータ量だけで計算します。

ネットワークの帯域は通常「bps(bit per second)」で表すため、まず7.2Gバイトをビットに変換します。

1バイト = 8ビットなので、

7.2Gバイト×8=57.6Gビット

となります。ここでの「G」はギガ(10^9)として計算します。

続いて時間あたりの速度に変換しましょう。

57.6Gビットは「1時間あたり」のデータ量なので、これを秒単位のデータレートに直します。1時間は3,600秒なので、

3600 秒/57.6 Gビット=0.016 Gビット/秒

になります。ギガをメガに直すと、

0.016 Gbps=16 Mbps

つまり、1台のPCが動画を再生するのに必要な帯域は 16Mbps です。

台数分の合計を算出します。

1教室あたり50台のPCが同時再生するため、必要な帯域は

16 Mbps×50=800 Mbps

となります。

オーバーヘッドを無視する理由について気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。補足しておきましょう。

実際のネットワーク通信では、IPヘッダやTCP/UDPヘッダ、無線LANフレーム制御情報、さらには無線のプリアンブルなどのオーバーヘッドが発生します。

しかし、本問では「オーバーヘッドは一切考慮しない」と指定されているため、計算は純粋なデータレートだけで行います。

その結果、800Mbpsという数字がそのまま答えになります。

このように、バイト→ビット変換 → 秒換算 → 台数掛け算 という3ステップで進めれば、試験中でも短時間で正確に計算できます。

本⽂中の下線④について、C課長がボトルネックを懸念した接続の区間はどこか。図1中の(i)〜(v)の記号で答えよ。また、本⽂中の下線⑤について、リンクアグリゲーションで接続することでボトルネックが解決するのはなぜか。30字以内で答えよ。

区間:(ii)

理由:平常時にリンク本数分の帯域を同時に利用できるから

区間:(ii)

C課長が懸念したのは、基幹L3SW群とサーバL2SW群を結ぶ区間(図中(ii))です。

本文の“レイヤ2はスパニングツリー、レイヤ3はVRRPで冗長化”という構成だと、L2の並行リンクの多くはSTPでブロッキングされ、実際に転送に使えるのは系統あたり1本に制限されがちです。

さらにVRRPではデフォルトゲートウェイが片系に寄るため、サーバ⇔FW/WLC/フロアL2SWへの大量トラフィックが特定の上り経路に集中し、10GbEリンクが平常時からボトルネックになり得ます。

図1で最も“太い通信”が集約されるのがサーバ側との集線部であり、その集合点が(ii)なので、ここを指すのが妥当です。

リンクアグリゲーションでボトルネックを解消できる理由

STPとVRRPの構成では、複数本の10GbEリンクを張っていても、STPが冗長経路をブロックするため実際に使えるのは1本だけになります。

さらにVRRPではデフォルトゲートウェイが片系に寄るため、特定の経路に通信が集中し、(ii)区間で帯域が頭打ちになる可能性が高まります。

リンクアグリゲーション(LAG)を使えば、複数の物理リンクを1本の論理リンクとして扱えるため、STPからは単一リンクに見え、ブロックされません。

その結果、平常時はメンバリンクの本数分だけ帯域を同時利用でき、例えば10GbEを4本束ねれば理論上40Gbpsの帯域が確保できます。

また、LAGではMACアドレスやIPアドレス、ポート番号などを元にしたハッシュでフレームを各リンクに振り分けます。

今回のように多くのPCが同時に動画を再生する環境ではフロー数が非常に多く、トラフィックがほぼ均等に分散されるため、束ねたリンクの効果が最大限に発揮されます。

さらに、スイッチをスタック化してスイッチ間でもリンクアグリゲーションを構成すれば、装置障害やリンク断が発生しても残りのリンクで即時に転送を継続でき、帯域だけでなく可用性も向上します。

本⽂中の下線⑥について、A専門学校の職員が故障交換作業と設定復旧作業を行う対象の機器を、図1中の機器名を用いて3種類答えよ。また、どのような作業ミスによってブロードキャストストームが発生し得るか。25字以内で答えよ。

機器①AP

機器②フロアL2SW

機器③動画コンテンツサーバ

作業ミス:ループ状態になるような誤接続や設定ミス

故障交換作業と設定復旧作業の対象機器

本文の要件では、基幹L3SW、サーバL2SW、認証システム、DHCPサーバ、FWはベンダー保守契約の対象であり、X社が故障交換や設定復旧を行うことになっています。

一方、フロアL2SWとAPについてはシングル構成とし、A専門学校の職員が保守を行うことが前提とされています。

また、動画コンテンツサーバについても、本文中で「A専門学校がサーバの保守を行っている」と明記されています。

この条件を整理すると、職員が自ら交換や設定復旧を行う機器は以下の3つになります。

- AP(無線LANアクセスポイント):各教室に設置され、PoEで給電される。教室単位の無線LAN接続の要となる機器。

- フロアL2SW(フロア用レイヤ2スイッチ):各階のAPを収容し、上位の基幹L3SWに接続する。

- 動画コンテンツサーバ:4K UHD動画を提供するサーバ群で、学年ごとに2台ずつ計4台存在する。

これらは図1中にも記載があるため、本文の条件と図面を照合すれば確実に特定できます。

特に基幹系(L3SWやサーバL2SW)はベンダー保守、それ以外の末端や動画サーバは学校側保守、という役割分担が理解の鍵ですね。

ブロードキャストストームが発生し得る作業ミス

下線⑥の「職員が保守を行った際にブロードキャストストームが発生するリスク」とは、物理配線や設定の誤りによってネットワークにループが形成され、ブロードキャストフレームが無限に回り続ける現象を指します。

典型的には、故障した機器を交換する際にLANケーブルを誤って二つのポート間で直結してしまったり、複数のスイッチ間を冗長化ケーブルでつなぐ際にスパニングツリー(STP)設定を無効化または誤設定してしまうケースです。

こうしたループができると、ブロードキャストフレームは宛先MACアドレスが全端末宛(ff:ff:ff:ff:ff:ff)であるため、ネットワーク全体に無制限に洪水のように流れます。

スイッチはこれらのフレームを中継し続けるためCPUや帯域が占有され、最終的には通常通信がほぼ不可能になります。

このため、現場での交換作業では「配線経路の事前確認」「STPなどループ防止機能の有効化確認」「作業手順書に基づいた作業」が重要になります。

本文でも「ループ検知機能を利用する」としており、これはこうした人的ミスによる障害を未然に防ぐためです。

このように、この設問は単に機器名を覚えるだけでなく、誰がどの機器を保守するかという役割分担と、ループによる障害発生メカニズムを理解しているかが問われています。