ネットワークスペシャリスト試験では、ルーティングプロトコルに関する知識が重要な試験範囲として扱われています。

その中でも、OSPF(Open Shortest Path First)のエリア分割は、効率的なネットワーク運用を実現するための基礎的な概念として理解が求められるトピックです。

OSPFは特に大規模なネットワークで利用されるプロトコルであり、エリア分割を適切に活用することでネットワークの負荷軽減やスケーラビリティ向上に寄与します。

つまり効率良く通信ができるようになるのですね。

この記事を読めば試験対策として理解を深められるだけでなく、実務のネットワーク設計においても応用可能な知識を得ることができるでしょう。

OSPFのエリア分割は単なる理論ではなく、現場でのトラブルシューティングや最適化にも役立つため、この機会にしっかりと習得していただけると幸いです。

エリア分割とは

OSPFにおけるエリア分割とは、ネットワークを複数の論理的なグループに分割する設計手法です。

ネットワーク全体を小さな単位に分け、それぞれのエリア内で情報を管理することで、ルーティング効率を向上させることが可能になります。

また、エリア分割はネットワークの負荷を軽減するだけでなく、障害が発生した際に影響を局所化する役割も果たします。

全体に障害が広がるのではなく、障害が発生したエリアのみ対処すれば良くなるのですね。

特に大規模なネットワークでは情報の集中によるルータのオーバーヘッドが発生しやすいため、この手法は運用の安定性を確保する上で不可欠です。

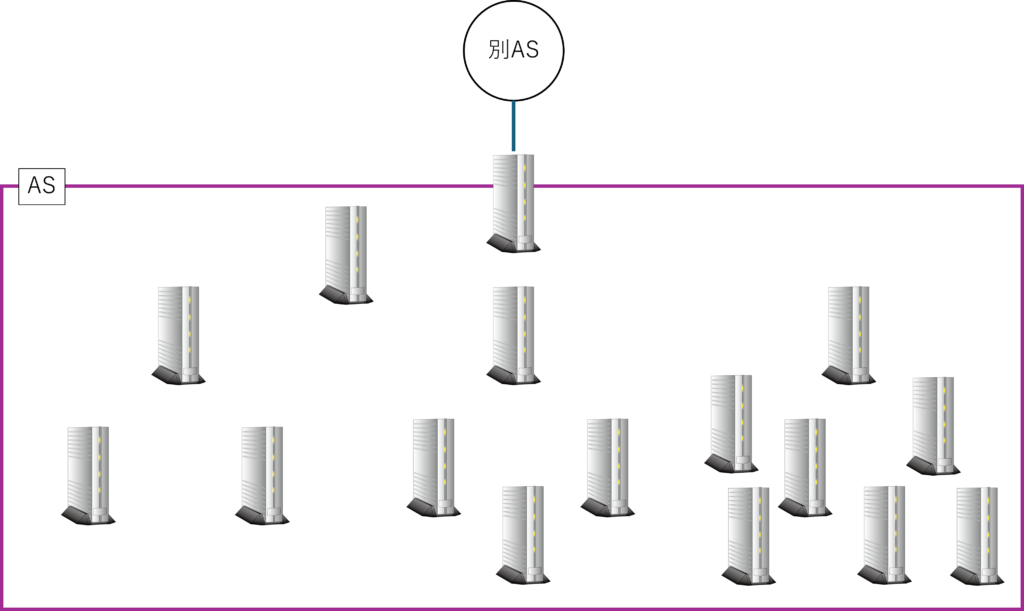

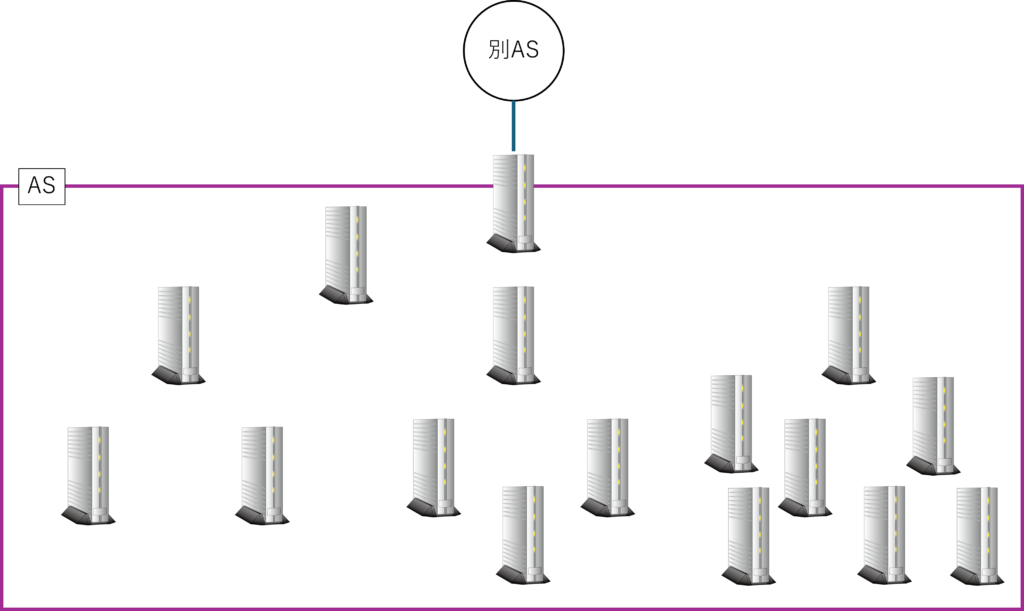

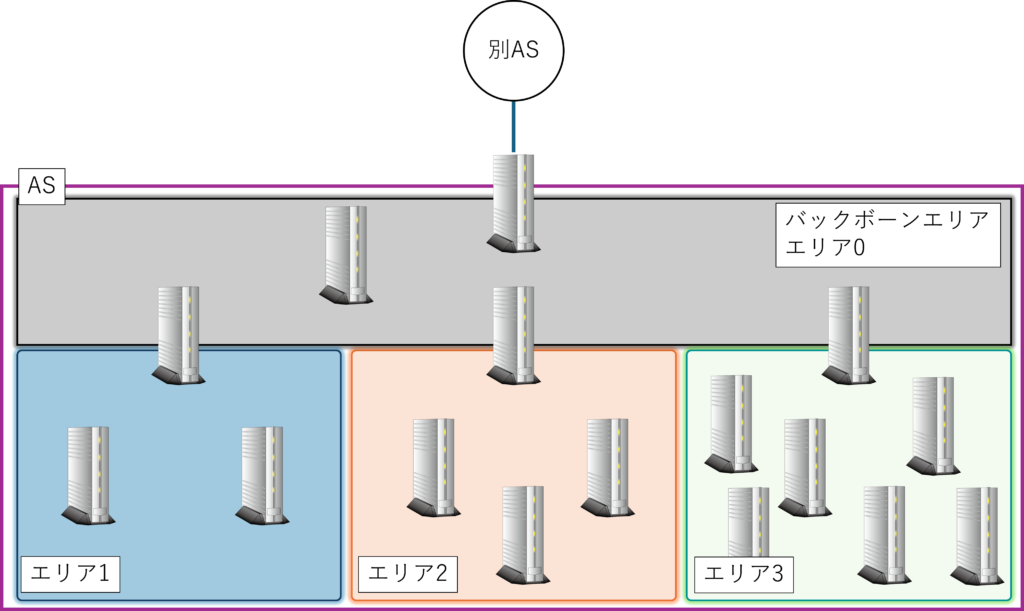

このようなネットワークを考えてみましょう。

ネットワーク内に多数のルータがあり、これら全てがネイバー関係を確立してしまうと、過剰なトラフィックが流れてしまうことになります。

そこでネットワーク管理者は、必要に応じてエリア分割を行うことが可能です。

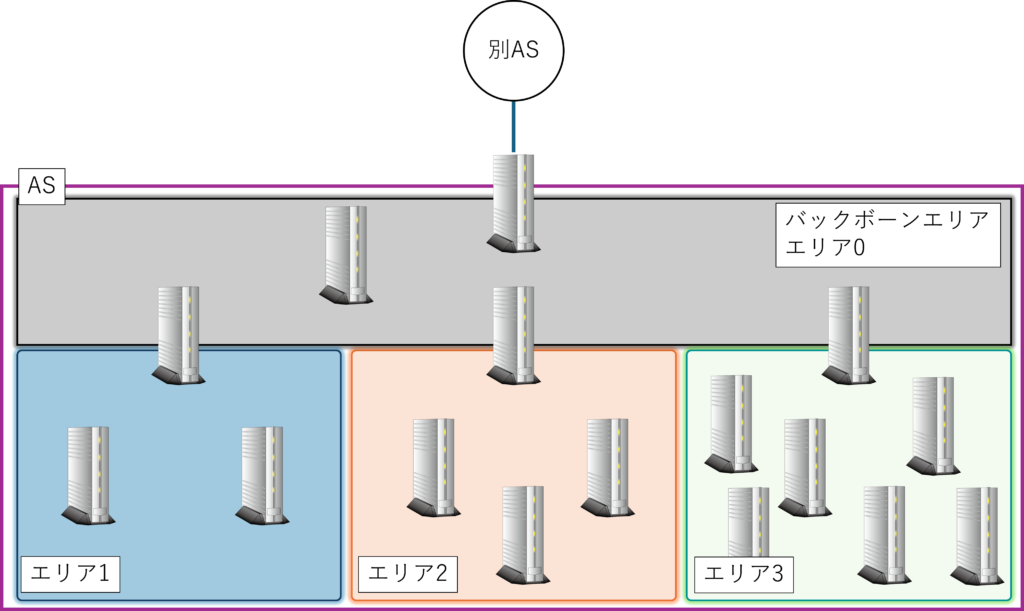

たとえばこのようにエリア分割をすると、LSAパケットはエリア内だけでやりとりされ、効率的なネットワークを保持することが可能になります。

エリア分割の目的

OSPFのエリア分割の目的は、ルーティングテーブルを縮小し、ネットワーク全体の効率を向上させることです。

ネットワーク全体のルーティング情報を一元管理するのではなく、エリアごとに分割することで、各ルータが扱う情報量を減らし、負荷を軽減します。

また、OSPFではLSAがネットワークの変更を伝播しますが、エリア分割によってその範囲をエリア内に限定することで、不要なトラフィックがネットワーク全体に拡散するのを防ぎます。

このようにして、OSPFは大規模なネットワークにおいても効率的にスケールする仕組みを提供しているのです。

エリア分割のメリットとデメリット

エリア分割には多くのメリットがあります。

ネットワーク全体の効率化を図れるほか、各ルータのリソース使用量を削減し、障害が発生してもその影響を局所化できます。

一方で、設計や管理が複雑になるというデメリットも存在します。

また、バックボーンエリアが障害を起こした場合には、ネットワーク全体に影響が及ぶ可能性があるため、慎重な設計が必要です。

バックボーンエリア(Area 0)

バックボーンエリア(Area 0)は、OSPFネットワークにおいて最も重要なエリアであり、ネットワーク全体の中心的な役割を果たします。

エリア分割を行う場合、このバックボーンエリアを必ず設定し、他のすべてのエリアがバックボーンエリアと直接または仮想リンクを通じて接続されることが必要です。

エリア番号は常に0に指定され、ネットワークの統一性を保つ役割を担います。

「バックボーンエリア」という名称と、エリア番号が「0」ということを覚えてください。

はい!「バック」というから裏方的な役割かと思いましたが、中心的な役割を果たしているのですね。

ちょっとややこしいけど、一度覚えちゃえば大丈夫かも。

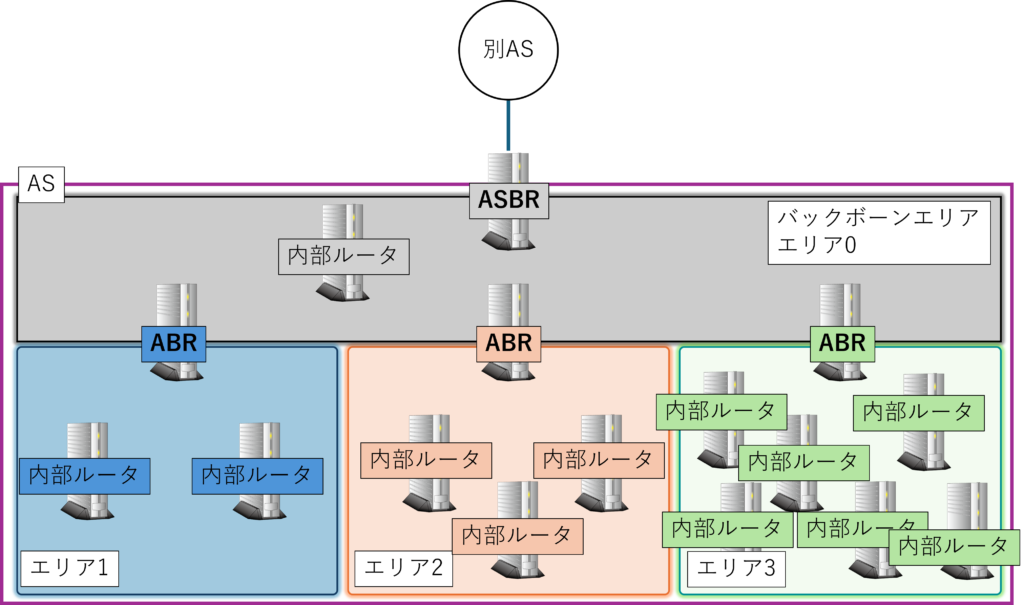

バックボーンエリアに接続しているルータは役割が分かれており、1つ以上のインターフェースがバックボーンエリアに接しているルータを「バックボーンルータ」と呼びます。

このバックボーンエリアに属しているすべてのルータがバックボーンルータとして扱われます。

下図の灰色のエリアにある「内部ルータ」がバックボーンルータとも呼ばれるということですね。

一方、複数のエリアに接続しているルータは「エリア境界ルータ(ABR: Area Border Router)」と呼ばれ、バックボーンエリアと他のエリア間で経路情報を交換する重要な役割を担います。

また、バックボーンエリアから他のAS(自律システム)に向かっているルータは「AS境界ルータ(ASBR: Autonomous System Boundary Router)」と呼ばれ、OSPF内と外部ネットワーク間でルーティング情報をやり取りする役割を果たします。

バックボーンエリアは、エリア間の経路情報を集約するための中心的な役割を担っていますが、効率化のために経路情報を集約することも可能です。

具体的には、ABRはエリア間の経路情報だけでなく、接続しているエリア内のすべてのサブネット情報をやり取りします。

ただし、この負荷を軽減するためには、経路情報を集約してやり取りする設計が有効であり、これによりルーティングテーブルの規模を小さく抑えることができます。

さらに、ASBRはOSPF外部のネットワークで使用されるルーティングプロトコル(例えばBGPやEIGRP)とOSPF間の経路情報の変換も行います。

この変換プロセスのお陰で、異なるAS間での通信がスムーズに行えるようになるのですね。

たとえば、外部ネットワークとのルート交換時には、ASBRがOSPF特有の情報を他のプロトコル形式に変換し、それを外部ASに伝達します。

この処理により、OSPFネットワークと外部ネットワーク間の整合性が保たれるのです。

バックボーンエリアの設計は非常に重要であり、適切な管理がOSPFネットワーク全体の安定性と効率性を確保する上で欠かせません。

特に、バックボーンエリアが障害を起こすと、他のエリア間での通信が途絶える可能性があるため、冗長性を確保することが求められます。

冗長性を実現する手法としては、複数のABRを配置することや、バックボーンエリア内で仮想リンクを使用して接続の信頼性を高める方法があります。

また、トポロジの最適化により、バックボーンエリアへの負荷を均等に分散することも有効です。

さらに、バックボーンエリアではネットワーク変更の影響を最小限に抑えるために、効率的なLSA(リンクステートアドバタイズメント)の制御が重要です。

具体的には、LSAのフラッディング範囲を限定することで、バックボーンエリア内のトラフィックを最適化します。

これにより、バックボーンルータやABRにかかる負担を軽減し、全体的なネットワークのパフォーマンスを向上させることができます。

総じて、バックボーンエリアの適切な設計と管理は、OSPFネットワークが効率的かつ信頼性高く動作するための鍵となります。

これには、冗長性の確保、トポロジの最適化、経路情報の集約といった要素をバランスよく取り入れることが求められます。

仮想リンク

仮想リンクは、OSPFネットワークにおいて特定のエリアがバックボーンエリア(Area 0)と直接接続されていない場合に、そのエリアを仮想的にバックボーンエリアに接続するための技術です。

エリア分割をたくさん行えば、バックボーンエリアと隣接できないエリアも出てきますもんね。

今回のネットワークの図の外にさらにエリアがあるような場合に仮想リンクが使われるということですね。

この仕組みを利用することで、OSPFネットワーク全体の一貫性を保つことが可能になります。

仮想リンクは、エリア境界ルータ(ABR)の間で設定されます。このルータ間の経路は通常、別のエリアを経由します。

仮想リンクを設定することで、OSPFのルーティングプロトコルが期待通りに動作し、ルーティングテーブルの安定性が確保されるのです。

まとめ

OSPFのエリア分割は、ネットワークを効率的に運用し、拡張性や安定性を確保するための重要な手法です。

その中心となるバックボーンエリア(Area 0)は、他のエリアを接続し、経路情報を管理する要となる存在です。

また、ABRやASBRといったルータの役割や、経路情報の集約、仮想リンクの活用による冗長性の確保など、OSPFの特徴を理解して適切に設計することが求められます。

なんだかんだで、今回も覚える単語が色々ありましたね。

エリア分割を上手く行うことで、ネットワーク全体の効率性と信頼性を大きく向上させることが可能です。

この記事を通じて学んだ知識を活用し、実務においてはOSPFネットワークの設計や運用に役立てていただければ幸いです。

また、ネットワークスペシャリスト試験においてもこれらの知識は必須の理解事項として重要視されるため、しっかりと習得するように頑張ってください。