問2 IPマルチキャストによる映像配信の導入に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

K市は、人口25万人の中核市である。市内には一級河川があり、近年の異常気象による河川氾濫などの水害が問題となっている。このたびK市では、災害対策強化の一つとして、撮影した映像をH.264によって符号化してIPv4ネットワークへ送信可能なカメラ(以下、IPカメラという)を河川・沿岸の主要5地点周辺に合計20台新設し、K市庁舎の執務エリアへ高解像度リアルタイム配信を行うことになった。

本件の調査及び設計担当として、情報システム部のN主任が任命された。

[ネットワーク構成]

N主任は、①IPカメラの導入によって増加する通信量に着目し、通信帯域を効率良く使用するため、IPマルチキャストを用いて配信を行う構成を検討した。IPマルチキャストを用いることによって、映像は次のように配信される。

•映像の送信元(以下、ソースという)であるIPカメラは、映像を符号化したデータ(以下、映像データという)をマルチキャストパケットとして送信する。

•ネットワーク機器は、マルチキャストパケットを複製して配信する。

•配信先であるレシーバは、マルチキャストパケットの映像データを映像へ復号し、大型モニターへ表示する。

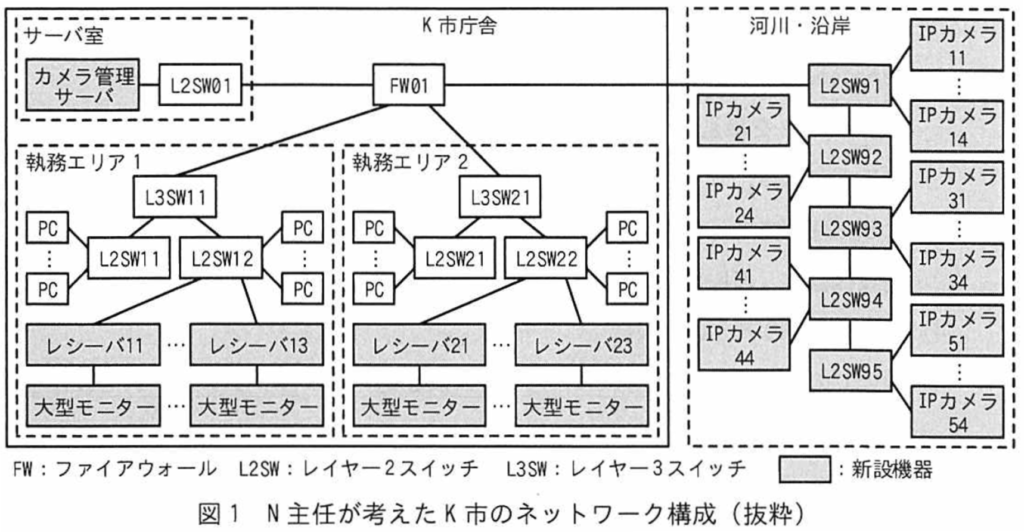

N主任が考えたK市のネットワーク構成を図1に示す。

図1の概要を次に示す。

(1) 既設機器

•FW及び各スイッチ間は、1000BASE-T又は1000BASE-SXで接続している。

•FWと各L3SW間は、OSPFによる動的ルーティングを行っている。

(2) 新設機器

•IPカメラは、河川・沿岸に新設するL2SWに接続する。

•新設するL2SWは、光ファイバを使用し、1000BASE-LXで接続する。

•IPカメラは、1台当たり8Mビット/秒で映像データを含むパケットを送信する。

•カメラ管理サーバは、IPカメラの死活監視、遠隔制御を行い、Webサーバ機能をもつ。PCとはHTTPSで、IPカメラとは独自プロトコルでそれぞれ通信を行う。

•②レシーバ及び大型モニターは、各6台新設する。レシーバは、最大四つの映像データを同時に受信し、大型モニターへ4分割で表示する。

•IPカメラ、レシーバ及び大型モニターの設置に当たっては、将来的な追加や更新を考慮する。

(3) IPマルチキャスト

•マルチキャストルーティング用のプロトコルとして、PIM-SM(Protocol Independent Multicast – Sparse Mode)及びPIM-SMの派生型であるSSM(Source-Specific Multicast)を用いる。

•IPマルチキャストの配信要求プロトコルとして、IGMPv3(Internet Group Management Protocol、 Version3)を用いる。

•映像データを識別する情報の一つとして、グループアドレスを用いる。グループアドレスは、IPカメラが送信するマルチキャストパケットの宛先IPアドレスなどに使用され、使用可能なアドレス範囲は決められている。

・既設機器は、PIM-SM、SSM及びIGMPv3に対応している。

(4) IPカメラのアドレス設計

•③全てのIPカメラに個別のIPアドレス及び同一のグループアドレスを使用する。

[IPマルチキャストに関する調査及び設計]

K市のネットワークをIPマルチキャストに対応させるため、N主任が調査した内容を次に示す。

•IGMPv2(Internet Group Management Protocol、Version2)を使用する場合、レシーバはグループアドレスを指定してIPマルチキャストの配信要求を行う。

•IGMPv3を使用する場合、レシーバは④ソースのIPアドレス及びグループアドレスを指定してIPマルチキャストの配信要求を行う。

•L2SWでは、マルチキャストフレームを受信した際、同一セグメント上の受信インタフェース以外の全てのインタフェースへ( ア )するので、通信帯域を無駄に使用し、接続先のインタフェースへ不必要な負荷を掛けてしまう。この対策機能として、( イ )スヌーピングがある。L2SWのこの機能は、⑤レシーバから送信されるJoinやLeaveのパケットを監視し、マルチキャストフレームの配信先の決定に必要な情報を収集する。

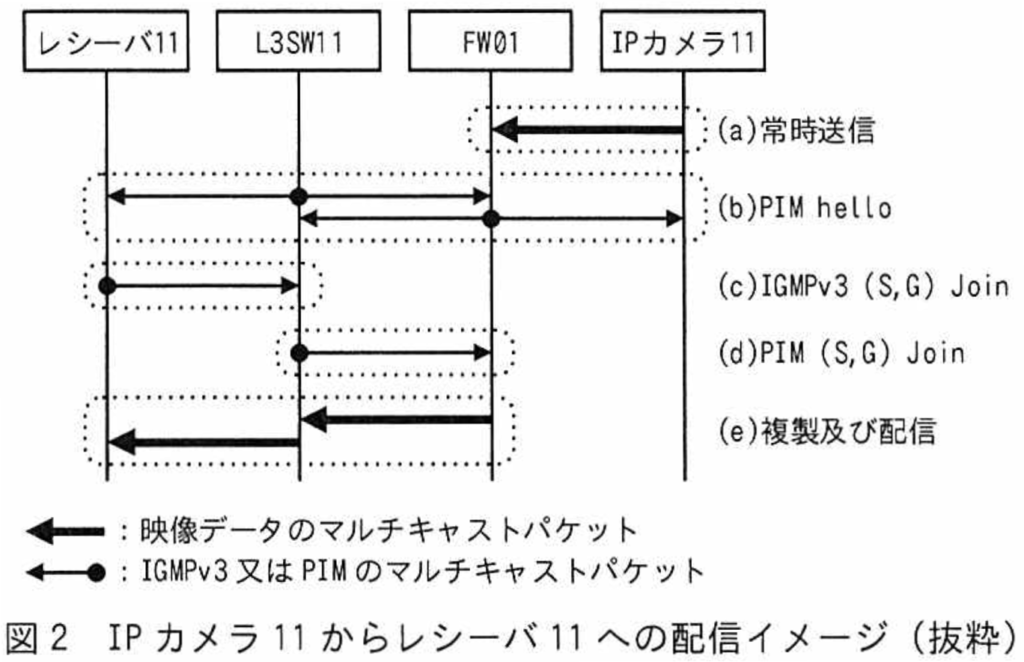

IPカメラ11からレシーバ11への配信イメージを図2に示す。なお、図2中の(S、G)及びGは、それぞれソースのIPアドレス及びグループアドレスを示す。

図2中の(a)〜(e)の説明を次に示す。

(a)IPカメラ11は、映像データを自身のグループアドレス宛てに常時送信する。

(b)PIM-SMが有効化されたインタフェースでは、定期的にPIM helloが送信される。FW01及び

L3SW11は、PIM helloを受信することでPIMネイバーの存在を発見する。

(c)レシーバ11は、IGMPv3メンバーシップレポートの(S、G)Joinを作成し、IGMP用に割り当てられ

たIP( ウ )アドレス宛てに送信する。

(d)L3SW11は、(S、G)Joinを基に(S、G)エントリを作成し、ユニキャストルーティングテーブルに

基づき、ソースの方向であるFW01へPIMの(S、G)Joinを送信する。これによってディストリビュ

ーション( エ )が作成される。

(e)FW01は、IPカメラ11から受信したマルチキャストパケットを複製し、(S、G)エントリに登録さ

れた出力インタフェースへ配信を行う。L3SW11においても同様に、パケットの複製が行われ、レ

シーバ11へ配信される。

N主任は、調査結果を踏まえ、各機器に次の設定を行うことにした。

•FW01、L3SW11及びL3SW21では、マルチキャストルーティングを有効化し、全てのインタフェースにおいて( オ )を有効化する。

•L3SW11及びL3SW21では、マルチキャストルーティング用のプロトコルとして( カ )を有効化し、レシーバが接続されたL2SWと接続するインタフェースにおいて、IGMPv3を有効化する。

•K市庁舎の全てのL2SWでは、( イ )スヌーピングが有効になっていることを確認する。

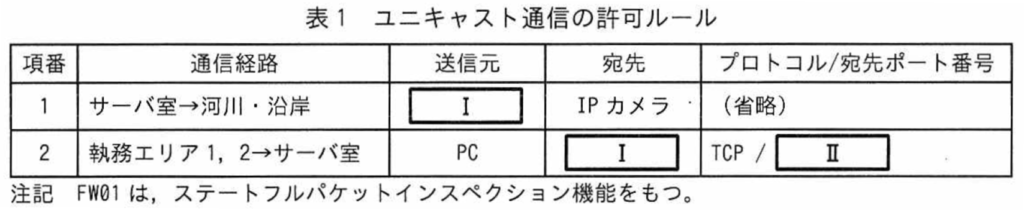

•FW01では、IPカメラに設定したグループアドレスをもつマルチキャストパケットの通過を有効化し、表1に示すユニキャスト通信の許可ルールを有効化する。

[追加指示への対応]

調査及び設計の結果について情報システム部長へ説明を行ったところ、PCでも映像を表示するよう指示があった。N主任は次の対応を行うことにした。

•⑥既設機器には、IPマルチキャストの設定を追加する。

•PCには、IGMPv3に対応し、映像データから映像へ( キ )する機能をもつソフトウェア製品を新たに導入する。

PCに導入するソフトウェア製品は、映像を選択する方式として、デスクトップアプリケーション方式とWebブラウザ方式に対応している。デスクトップアプリケーション方式では、PC上でソフトウェア製品を起動し、ソフトウェア製品にIPカメラを登録すること及び登録済みのIPカメラを選択して映像を表示することができる。Webブラウザ方式では、PCのWebブラウザからカメラ管理サーバのWebページを開き、カメラ管理サーバに登録されたIPカメラを選択することによってソフトウェア製品が起動され、映像を表示することができる。

N主任は、⑦デスクトップアプリケーション方式とWebブラウザ方式とを比較して、IPカメラの追加や更新における利点からWebブラウザ方式を採用することにした。

N主任の設計は承認され、IPマルチキャストによる映像配信の導入が決定した。

設問1

本文中の( ア )~( キ )に入れる適切な字句を答えよ。

ア:フラッディング

イ:IGMP

ウ:マルチキャスト

エ:ツリー

オ:PIM-SM

カ:SSM

キ:復号

ア:フラッディング

L2スイッチは、受信したフレームの宛先MACアドレスが既知のポートに登録されていない場合、同一VLAN内の全ポートに複製して送信します。

マルチキャストアドレス(例:01:00:5e:xx:xx:xx)もデフォルトでは未知宛先と同様に扱われ、必要のないポートにも配信されてしまいます。これが「フラッディング」です。

今回の設計では、多数のIPカメラ映像が帯域を専有するため、この無駄を抑えることが非常に重要になります。

したがってここには「フラッディング」が入ります。

イ:IGMP(スヌーピング)

このフラッディングを避ける仕組みが「IGMPスヌーピング」です。

IGMPは、IPv4マルチキャストの受信者(レシーバ)が、どのグループアドレスの配信を受けたいかをネットワークに通知するプロトコルです。

L2スイッチがこのIGMPのJoin/Leaveメッセージを“のぞき見”して、どのポートにどのマルチキャストを送れば良いかのテーブルを作る──これがIGMPスヌーピングの動作です。

これにより、不要なポートへの送信が抑止され、フラッディングを防げます。

よって「IGMP」が入ります。

ウ:マルチキャスト(アドレス)

IGMPv3メンバーシップレポートは、特定の予約マルチキャストアドレスに送信されます。

IGMPv3/IGMPv2では224.0.0.22(IPv4)などのアドレスが使われ、これはリンクローカルスコープで、ルータが受信することを前提にした特殊なマルチキャストアドレスです。

設問はこのアドレスの“種類”を問うため、正解は「マルチキャスト」となります。

エ:ツリー(ディストリビューションツリー)

PIM(Protocol Independent Multicast)は、ルータ間でマルチキャスト配信用の経路を作るためのルーティングプロトコルです。

特に(S,G) Joinは、特定のソース(S)とグループ(G)の組み合わせに対して、ソースへ向かう経路上に枝を作っていきます。

これにより、配信元から受信者までの枝がつながった構造──ディストリビューションツリー(配信ツリー)が完成します。

したがってここは「ツリー」が正解となります。

オ:PIM-SM

この設問は、答えが問題文に書いてあることに気付くと簡単に解ける問題でした。

石田先生

石田先生該当箇所はこちらです。

(b)PIM-SMが有効化されたインタフェースでは、定期的にPIM helloが送信される。

マルチキャストルーティングを行うためには、各インタフェースでPIMを有効化する必要があります。

設計では、既設機器がPIM-SMおよびSSMに対応していると明記されており、まず全体のマルチキャストルーティングを機能させるためにPIM-SMを有効にします。

PIM-SMは疎モードで、必要な場合にだけツリーを張るため、今回のようなレシーバ数が限られた映像配信に適しています。

よって「PIM-SM」です。

カ:SSM

この設問は、問題文のこちらを読むと答えが2択に絞れます。

マルチキャストルーティング用のプロトコルとして、PIM-SM(Protocol Independent Multicast – Sparse Mode)及びPIM-SMの派生型であるSSM(Source-Specific Multicast)を用いる。

ここから、空欄カはPIM-SMもしくはSSMだとわかります。

空欄オにPIM-SMが入るとわかった方は、消去法でSSMと解答することができたと思います。

Source-Specific Multicastは、特定の送信元(S)とグループ(G)をセットで指定して受信する方式です。

今回のIPカメラは「全カメラ同一Gだが、Sは異なる」構成です。

SSMを使えば、受信側が欲しいカメラ(S)だけを選択でき、RP(ランデブーポイント)の設定も不要になります。

IGMPv3と組み合わせることで(S,G) Joinが可能となり、この要件にぴったり合うため、正解は「SSM」となります。

キ:復号

IPカメラはH.264で符号化した映像データを送信します。

レシーバやPCは、これを映像として表示するために、圧縮データを元の映像に戻す処理──「復号(デコード)」を行います。

ここでいう復号は暗号解読ではなく、符号化された映像データの圧縮解除を意味します。したがって「復号」が入ります。

こうして見ると、各空欄はそれぞれ

- ア・イでL2レベルのマルチキャスト抑制の仕組み

- ウ・エ・オ・カでL3レベルの配信経路確立

- キでアプリケーションレベルの表示処理

という階層構造でつながっています。この関係性を理解すると、試験本番でも覚えやすくなります。

設問2

[ネットワーク構成]について答えよ。

本文中の下線①について、IPマルチキャストを用いずユニキャストで配信を行う場合の欠点を“ソース”と“レシーバ”という字句を用いて35字以内で答えよ。

配信先のレシーバの数に応じてソースの通信量が増加する。

ユニキャスト配信の仕組みと欠点

ユニキャストは、1対1の通信方式です。

送信元であるソース(今回の例ではIPカメラ)は、接続しているレシーバ(映像を受け取る機器)ごとに別々の通信セッションを確立し、それぞれに同じ映像データを送ります。

例えば、1台のIPカメラが8Mbpsの映像を出力し、それを6台のレシーバが視聴する場合、

- ユニキャストでは、ソースは 8Mbps × 6台 = 48Mbps を同時に送信

- レシーバが10台なら 8Mbps × 10台 = 80Mbps

このようにレシーバの台数に比例してソースの通信量が直線的に増えるため、

- ソース側のネットワークインタフェースや回線帯域を圧迫

- ソース機器の処理負荷も増加

といった問題が発生します。

マルチキャストとの違い

IPマルチキャストでは、ソースは同じ映像データを1本だけ送信し、ネットワーク内のL3SWやルータが必要に応じて複製してレシーバへ届けます。

これにより、ソース側の送信量はレシーバの数に依存せず一定に保たれます。

まとめると……

ユニキャストでは、レシーバが増えるほどソースの送信量が増加し、帯域や負荷の面で非効率になります。

この欠点を回避するために、IPマルチキャストが有効です。

ユニキャストとマルチキャストの通信量の違いを見てみましょう。

1台のIPカメラが8Mbpsの映像を複数のレシーバへ配信する場合を例にします。

| 配信方式 | レシーバ数 | ソースの送信本数 | ソースの総送信量 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ユニキャスト | 1台 | 1本 | 8Mbps | レシーバが1台なら効率の差はない |

| ユニキャスト | 3台 | 3本 | 24Mbps | レシーバの数に比例して送信量が増える |

| ユニキャスト | 6台 | 6本 | 48Mbps | 帯域消費が大きくなりソースの負荷も増加 |

| ユニキャスト | 10台 | 10本 | 80Mbps | 大規模になるとソースが帯域限界に近づく |

| マルチキャスト | 1台 | 1本 | 8Mbps | 受信者が少なくても多くても同じ送信量 |

| マルチキャスト | 3台 | 1本 | 8Mbps | ネットワーク機器側で複製、ソース負荷増なし |

| マルチキャスト | 6台 | 1本 | 8Mbps | レシーバ数が増えても帯域使用量は一定 |

| マルチキャスト | 10台 | 1本 | 8Mbps | 大規模配信でもソース側負荷は低い |

- ユニキャスト:レシーバ数に比例してソースの送信量・負荷が増える。

- マルチキャスト:ソースからは常に1本だけ送信。複製はネットワーク機器が担当するため、送信量は一定。

本文中の下線②について、L2SW91からFW01へ流入するマルチキャストパケットの伝送レートの理論的な最大値を、Mビット/秒で答えよ。

160

考え方を順を追って整理しましょう。

1.条件整理

本文の記述から以下の条件が分かります。

- IPカメラの送信レート:1台あたり 8Mビット/秒

- IPカメラの台数:L2SW91 に接続されるのは 20台中の一部ではなく、計算条件としては全20台を想定

- 全カメラ同一グループアドレス

- L2SW91からFW01方向にパケットが流れる際は、マルチキャストでも各カメラの映像データが別々に流れる(1本にまとめられるわけではない)

- 「理論的最大値」=全カメラが同時に最大レートで送信している場合の合計値

2.計算

1台あたりの送信量

8 Mビット/秒

カメラ台数(L2SW91配下)

20 台

合計送信量(最大値)

8 Mビット/秒 × 20 台 = 160 Mビット/秒

3.ポイント

マルチキャストは「同じ映像を複数のレシーバに効率的に届ける」ための仕組みですが、ソースが異なれば複数ストリームが同時に流れるため、帯域は単純に加算されます。

今回のケースでは、20台すべてのIPカメラが最大レートで送信していると仮定して計算するため、合計が 160Mビット/秒 になります。

この計算は実際のネットワーク設計で非常に重要で、最大値を押さえておくことで、上流のL3SWやFWのポート帯域設計に反映できます。

本文中の下線③について、IGMPv3ではなくIGMPv2を使用するとした場合、考えられるIPカメラのアドレス設計を45字以内で答えよ。

全てのIPカメラに個別のIPアドレス及び個別のグループアドレスを使用する。

1.現状(IGMPv3利用時)の設計

GMPv3 では、レシーバは (S, G) の組み合わせで受信要求を出せます。

- S(ソースIPアドレス):どの送信元からのパケットか

- G(グループアドレス):どのマルチキャストグループか

本文では、全カメラが同じグループアドレス(G)を使い、ソースIPアドレス(S)だけをカメラごとに変える構成です。

この構成では、レシーバは「このカメラ(S)だけ受けたい」という指定が可能です。

2.IGMPv2の仕様

IGMPv2 は (G) のみを指定して受信要求します。

ソースIP(S)を指定できないため、「同じグループアドレスの中から特定のソースだけ選ぶ」ことができません。

つまり、同じGを使う複数のカメラが同時に配信していると、レシーバはすべての映像を受信してしまいます。

3.もし同じGを使ったらどうなるか

例:G = 239.0.0.1 を全カメラで使用した場合……。

レシーバが G = 239.0.0.1 にJoinすると、全カメラからの映像が混ざって届いてしまいます。

不要な映像も受信するため、帯域を圧迫し、処理負荷も増えることになります。

4.解決策(アドレス設計の変更)

IGMPv2でカメラ単位の選択を可能にするには、

- ユニキャストIPアドレス(S)はもちろんカメラごとに固有にする

- グループアドレス(G)もカメラごとに異なる値を割り当てる

→ そうすれば、レシーバは受けたいカメラのGだけにJoinすればよい

よって解答が導き出されます。

設問3

[IPマルチキャストに関する調査及び設計]について答えよ。

本文中の下線④について、IGMPv2と比較して、IGMPv3がソースのIPアドレスとグループアドレスの二つを用いることによる利点を、“グループアドレス”という字句を用いて25字以内で答えよ。

グループアドレスの設計が容易になる。

1.IGMPv2の制約

IGMPv2では、受信要求に指定できるのはグループアドレス(G)のみです。

そのため、異なるソース(S)を区別するには、ソースごとに異なるGを割り当てる必要があります。

カメラ台数が多い場合、その分グループアドレスも大量に必要になり、アドレス計画が複雑化します。

2.IGMPv3の特徴

IGMPv3では、(S, G) 形式で受信要求を行えます。

同じグループアドレス(G)であっても、ソースアドレス(S)を指定することで、特定の送信元だけのマルチキャストを受信できます。

3.利点

すべてのカメラで同一のグループアドレスを使えるため、グループアドレスの割り当て数を大幅に減らせます。

結果として、アドレス設計や管理が容易になります。

よって解答が導き出されます。

IGMPv2とIGMPv3のグループアドレス設計の違いについてまとめてみましょう。

| 項目 | IGMPv2 | IGMPv3 |

|---|---|---|

| 受信要求で指定できる情報 | グループアドレス(G)のみ | ソースIPアドレス(S)とグループアドレス(G)の両方 |

| ソースの選択方法 | 選択できない(同じGなら全ソース受信) | (S, G) で特定ソースだけ受信可能 |

| カメラ台数が増えたときの対応 | カメラごとに異なるGを割り当てる必要あり | 全カメラで同じGを使用可能 |

| グループアドレスの必要数 | カメラ台数分必要 | 最小1つで済む(用途ごとに追加も可) |

| 設計の複雑さ | Gが多くなり管理が煩雑 | Gが少なく、アドレス設計が容易 |

| 本文の事例での設計例 | カメラ1=G1、カメラ2=G2… | 全カメラ=G1、Sだけ異なる |

本文中の下線⑤について、配信先の決定に必要な情報を二つ挙げ、本文中の字句で答えよ。

①グループアドレス

②インタフェース

本文の該当箇所はこちらです。

L2SWのこの機能は、⑤レシーバから送信されるJoinやLeaveのパケットを監視し、マルチキャストフレームの配信先の決定に必要な情報を収集する。

下線⑤は、L2スイッチのIGMPスヌーピング機能についての説明の中にあります。

IGMPスヌーピングは、マルチキャストの通信を「必要なところにだけ送る」ための仕組みです。

もしこの機能がないとどうなるのでしょうか?

L2スイッチはマルチキャストをフラッディングしてしまい、同じVLAN内の全ポートに送ってしまいます。

これは帯域のムダや機器への不要な負荷になります。

IGMPスヌーピングが行っていること

IGMPスヌーピングは、「誰が、どのマルチキャストを受けたいのか?」という情報を、IGMPメッセージ(Join/Leave)から読み取ります。

具体的には、次の2つの情報を使います。

- グループアドレス

- これは「どのマルチキャストグループに参加したいか」を示す番号(IPアドレス)です。

- 例:239.0.0.1 や 224.0.0.22 など。

- グループアドレスは「映像のチャンネル番号」のようなものだと思えばOKです。

- インタフェース(ポート)

- これは「どの接続口から、そのグループを受けたい人がいるか」を示します。

- L2スイッチにとっては、ケーブルが刺さっている“差込口”の番号のことです。

- 例:「グループ239.0.0.1はポート3とポート5に送る」という形で覚えます。

IGMPスヌーピングの使われ方

IGMPスヌーピングは、この「グループアドレス」と「インタフェース(ポート)」の組み合わせをテーブルとして記録します。

例えばこのようになります。

| グループアドレス | 送信先インタフェース |

|---|---|

| 239.0.0.1 | ポート3, ポート5 |

| 239.0.0.2 | ポート4 |

こうしておくことで、スイッチは

- 239.0.0.1のマルチキャストパケットはポート3と5だけに送る

- 他のポートには送らない

という制御ができます。

問題は「配信先の決定に必要な情報を二つ挙げよ」と言っており、本文に出てくる用語で答える必要があります。

本文中では、

- マルチキャストを識別する情報=「グループアドレス」

- 接続口=「インタフェース」

という表現が使われているので、この2つを答えます。

表1中の( Ⅰ )、( Ⅱ )に入れる適切な字句を答えよ。ここで、( Ⅰ )は図1中の機器名で、( Ⅱ )はウェルノウンポート番号で答えよ。

Ⅰカメラ管理サーバ

Ⅱ443

表1は「FW01で許可するユニキャスト通信のルール」をまとめたものです。

本文中には「カメラ管理サーバは、PCとはHTTPSで通信を行う」と明記されています。

つまり、この通信の宛先となる機器はカメラ管理サーバ、通信プロトコルはHTTPSです。

(Ⅰ)について ― 図1中の機器名

「PCからHTTPSで接続する先」はカメラ管理サーバです。

図1を見ると、カメラ管理サーバは庁舎内に設置されており、PCの管理や映像選択画面の提供を行います。

したがって、宛先機器名(Ⅰ)はカメラ管理サーバが入ります。

(Ⅱ)について ― ウェルノウンポート番号

HTTPSは、HTTP over TLS/SSL のことです。

標準(ウェルノウン)ポート番号は443/tcpです。

FWの許可ルールでも、PC→カメラ管理サーバへのHTTPS通信を通すにはポート443を許可します。

設問4

[追加指示への対応]について答えよ。

本文中の下線⑥について、(a)設定を追加する機器名、(b)設定を追加するインタフェースの接続先機器名、(c)プロトコル名をそれぞれ答えよ。ここで、機器名は図1中の字句で、プロトコル名は本文中の字句で答え、複数該当する場合は全て答えよ。

a:L3SW11、L3SW21

b:L2SW11、L2SW21

c:IGMPv3

本文の該当箇所はこちらです。

⑥既設機器には、IPマルチキャストの設定を追加する。

このことから、PCでも映像を表示できるようにすることがわかります。

ここで既設機器とは、図1を見るとL3SW11、L3SW21が該当します(PCが接続される経路上のL3スイッチ)。

(a) 設定を追加する機器名

PCが庁舎内でIPマルチキャストを受信するには、PCが接続されるL2SWと上位のL3SW間でマルチキャスト関連の設定が必要です。

L3SW11とL3SW21は既設機器で、これらがPCからのマルチキャストJoinを受け取って上流に流す役割を持つため、設定を追加する対象になります。

→ a:L3SW11、L3SW21

(b) 設定を追加するインタフェースの接続先機器名

L3SW11とL3SW21でマルチキャストを受け取るためには、下流のL2SWとの接続インタフェースに設定を追加する必要があります。

図1より、L3SW11はL2SW11に、L3SW21はL2SW21に接続されています。

→ b:L2SW11、L2SW21

(c) プロトコル名

PCでも映像を選択して表示できるようにするためには、PCが(S, G)形式でJoinできるようにする必要があります。

本文にあるように、(S, G) JoinはIGMPv3で行うため、インタフェースに有効化するプロトコルはIGMPv3になります。

→ c:IGMPv3

本文中の下線⑦について、Webブラウザ方式の利点を25字以内で答えよ。

Webページを改修するだけで対応完了できる。

本文の該当箇所はこちらです。

N主任は、⑦デスクトップアプリケーション方式とWebブラウザ方式とを比較して、IPカメラの追加や更新における利点からWebブラウザ方式を採用することにした。

このように、本文の追加指示部分で、PCでも映像を視聴できるようにするために、

- デスクトップアプリケーション方式

- Webブラウザ方式

の2つを比較しています。

2つの方式の特徴

デスクトップアプリケーション方式

- PCに専用ソフトをインストール

- カメラ追加や更新時は、ソフト側の設定変更やバージョンアップが必要

- 各PCでの作業が発生するため、運用負担が大きい

Webブラウザ方式

- PCのブラウザでカメラ管理サーバのWebページを開く

- ページ内からカメラを選択すると、必要なソフトが起動して映像表示

- カメラ追加や更新の対応は、サーバ側のWebページ改修だけで済む

利点のまとめ

Webブラウザ方式では、利用者側(PC側)にアプリの再設定や再インストールを行う必要がありません。

サーバ上のWebページを修正すれば、すべての利用者に即時反映されます。

これが「運用のしやすさ」「変更対応の速さ」につながります。

よって解答が導き出されます。