前回は無線LANのアクセスポイントとその暗号化について学びましたが、今回は高速化の技術について学習します。

石田先生

石田先生スマホやパソコンがサクサク動くと快適ですよね?

もちろんです!

ユーザが快適にインターネットを使えるようにするためにも、様々な高速化技術が使われています。

一体どのような技術が使われているのか、一緒に学習していきましょう。

チャネルボンディング(Channel Bonding)

チャネルボンディングとは、無線LANにおける帯域幅を増やす技術です。

チャネルとは何ですか?

※「チャネル」とは、無線通信において使われる特定の周波数帯域を指します。

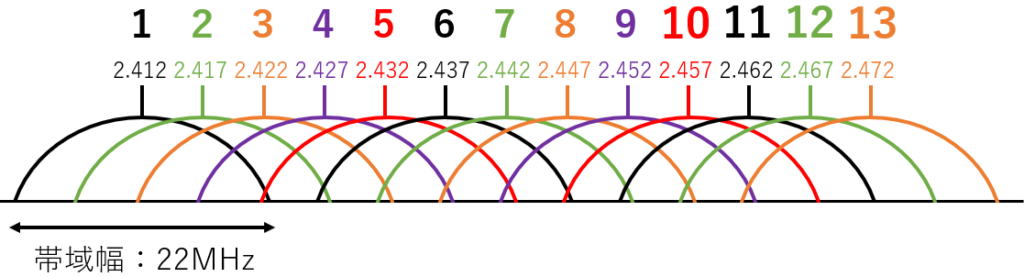

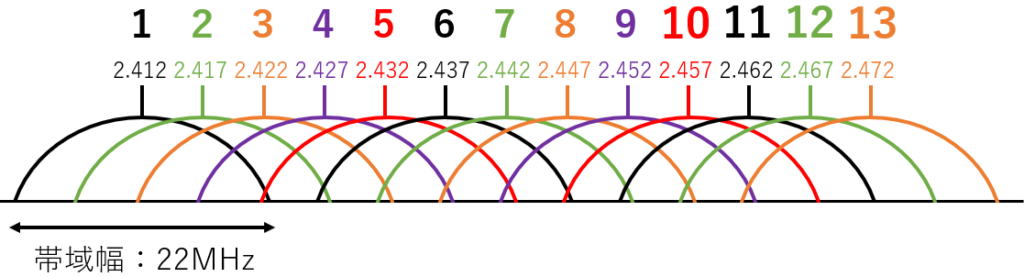

無線LANでは、周波数帯域(例えば2.4GHzや5GHz)が複数のチャネルに分割され、それぞれのチャネルを使って通信が行われます。

各チャネルは、異なるデバイス間で同時に通信するために使われる独立した経路のようなものです。

チャネルを分けることで、異なるデバイスが同じ周波数帯を効率的に共有し、干渉を避けながら通信を行うことができます。

周波数帯には2.4GHzと5GHzがありますが、特に5GHz帯でチャネルボンディングの利点が活用されます。

従来は20MHz幅のチャンネルを使って通信を行っていましたが、チャネルボンディングでは複数の20MHzチャンネルを結合して、40MHz、80MHz、160MHzといった広い帯域を使用することが可能になるのです。

これにより、一度に送受信できるデータ量が増え、通信速度が向上します。

たとえば、Wi-Fi 5やWi-Fi 6の標準でこの技術が採用されており、特に高速なデータ転送が求められる環境で有効です。

2.4GHz帯では1つのチャネルは22MHz幅ですが、帯域が限られているため複数のチャネルを束ねると干渉が発生しやすくなります。

そのため、チャネルボンディングは主に5GHz帯で使用されます。

これにより、動画のストリーミングやオンラインゲーム、大容量ファイルのダウンロードといった高帯域を必要とする用途で、快適な通信体験を提供することが可能です。

また、複数のアクセスポイントがある場合には、それぞれが異なるチャネルを使用することで干渉を避ける必要があります。

たとえば2.4GHz帯の場合、隣接するアクセスポイントのチャネルを5つ以上離すことで干渉を減らすことができます。

一方、5GHz帯ではチャネル数が多いため、より干渉の少ない設定が可能です。

帯域幅を増やすことで周囲の他のWi-Fiネットワークとの干渉が発生しやすくなるため、使用環境に応じた適切な設定が求められます。

特に都市部や混雑した住宅地では、多くの無線ネットワークが近接しているため、チャネル干渉のリスクが高まります。

このような場合には、チャネルの選択を慎重に行うか、5GHz帯を活用するなどの工夫が必要です。

さらに、チャネルボンディングを利用する際には、対応するルーターやクライアントデバイスが必要であり、両者が同じ帯域幅をサポートしていなければ効果が限定的になる点も留意する必要があります。

また、チャネルボンディングは一部の国や地域で使用できる帯域が制限されている場合があるため、法規制にも注意が必要です。

これらの点を踏まえ、最適なパフォーマンスを得るためには、環境に応じた設定や適切なデバイス選定が重要です。

MIMO(Multiple Input Multiple Output)

MIMO(マルチインプット・マルチアウトプット)は、複数のアンテナを使用して通信の速度と信頼性を向上させる技術です。

送信側と受信側それぞれに複数のアンテナを設置することで、同時に複数のデータストリームを送受信することが可能となり、通信のスループットが増加します。

※データストリームとは、通信における情報の流れのことを指します。

データストリームが多ければ多いほど、同時にやり取りできる情報量が増えるため、通信速度が向上します。

※スループットとは、ネットワークが一定時間内に転送できるデータの量を示します。

一般的に「実効速度」とも言われ、理論的な最大速度ではなく、実際の使用環境におけるデータ転送量を測定するための指標です。

スループットが高いほど、ネットワークの通信能力が高く、多くのデータを効率的に送受信できることを意味します。

現在のアクセスポイントでは、複数のアンテナが目視できることが多く、この技術の恩恵を受けていることがわかります。

スマートフォンも、見えないだけで複数のアンテナを持っているのですよ。

ええっ、そうだったんですね。てっきり一つのアンテナしか無いんだと思っていました。

MU-MIMO(Multi-User Multiple Input Multiple Output)

MU-MIMO(マルチユーザMIMO)は、Wi-Fi 5やWi-Fi 6で使用されているMIMO技術の発展版であり、複数のデバイスに対して同時に通信を行うことが可能です。

「MU」は「マルチユーザ」を意味しており、その名の通り、ネットワーク内の複数のクライアントデバイスに対して同時にデータを送信できます。

従来のMIMOでは、一度に通信できるのは1つのデバイスに限られていましたが、MU-MIMOでは複数のデバイスに対して同時にデータを送ることができるため、ネットワーク全体の効率が大幅に向上します。

つまりMU-MIMOは、特に多くのデバイスが同時に接続される環境において非常に役立ちます。

たとえば、家庭内で複数のユーザーが同時に動画をストリーミングしたり、オンライン会議に参加したりする場合でも、各デバイスが安定して高速な通信を維持できます。

これにより、デバイス間での待ち時間(レイテンシ)が減少し、よりスムーズな体験が可能になります。

Wi-Fiルーターが複数のアンテナを持っていることが多いのは、MU-MIMOの機能を最大限に活用するためです。

各アンテナが異なるデバイスに同時にデータを送信することで、ネットワークのリソースが効率的に使われます。

また、MU-MIMOは下り通信(ルーターからデバイスへの通信)での効率向上に特に効果的であり、これにより多くのデバイスが接続された環境でも、それぞれが快適にインターネットを利用することが可能となります。

MU-MIMOの技術は、企業オフィスや公共スペースなど、多数のデバイスが同時に接続される状況でも、ネットワークパフォーマンスを維持するために重要です。

この技術により、帯域の利用効率が高まり、複数ユーザーが同時に快適な接続を享受できるようになります。

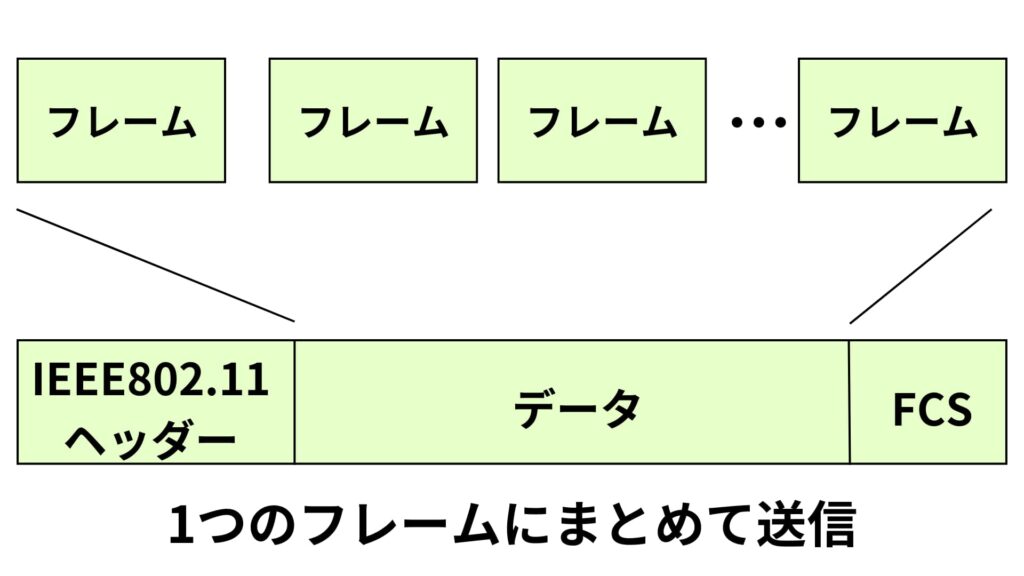

フレームアグリゲーション(Frame Aggregation)

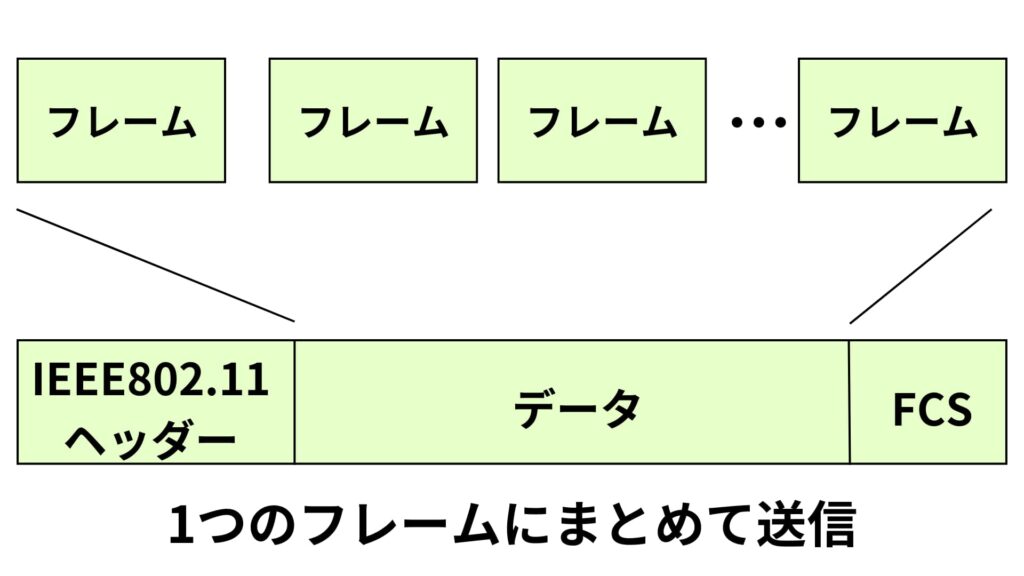

フレームアグリゲーションは、無線通信の効率を向上させるための技術です。

複数のデータフレーム(レイヤー2で扱われるデータ)を一つの大きなフレームにまとめて送信することで、フレームごとに必要なオーバーヘッドを削減し、ネットワークの効率を高めることができます。

この技術により、特に小さいパケットを多く送信するような場合でも、無駄を少なくして高いスループットを実現することができます。

具体的には、あるデバイス向けのフレームでは宛先MACアドレスが同じであるため、複数のフレームを同じ宛先に送る場合には、宛先MACアドレスなどの共通部分をまとめて扱うことが可能ということです。

これにより、データの冗長性を減らし、結果的に送信するデータ量が減少するため、通信がより効率的に、そして高速に行われます。

フレームアグリゲーションはWi-Fi 4以降の標準で採用されており、特に多くのデータが行き交う環境で効果を発揮します。

たとえばストリーミングやオンラインゲーム、クラウド同期などの高頻度でデータの送受信が発生するシチュエーションにおいて、フレームアグリゲーションは大きな利点となります。

OFDM / OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing / Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

OFDMは、周波数帯域を複数のサブキャリアに分割してデータを並列に送信する技術です。

各サブキャリアの位相を直交させることで、互いに干渉しないように設計されており、周波数分割が行われます。

これにより、安定した高速通信が可能となり、電波干渉を軽減しながら通信品質を向上させることができるのです。

Wi-Fi 5で採用されているこの技術は、特に混雑した環境でのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

一方、Wi-Fi 6ではOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用されています。

OFDMAは、OFDMをさらに発展させた技術で、デバイスごとにサブキャリアを割り当てることで、ネットワークの効率を大幅に向上させることが可能です。

各デバイスは自分専用のサブキャリアを持つため、同時に複数のデバイスが接続されていても効率よく通信が行われ、遅延が少なくなります。

これにより、多数のデバイスが接続される環境でも、それぞれが効率的に帯域を使用し、スムーズな通信を実現できます。

まとめ

無線LAN技術の進化により、私たちはより快適で高速な通信環境を手に入れています。

チャネルボンディング、MIMO、フレームアグリゲーション、OFDM/OFDMAといった技術は、それぞれ異なるアプローチで通信の効率化と高速化を実現しています。

インターネットを高速で使えるようにするために、こんなにたくさんの技術が使われているなんて知らなかったです!

今回はとても勉強になったようですね。

はい!

この記事で紹介した技術の特徴をしっかりと把握し、適切に使いこなすことで、より良い無線ネットワークの構築ができるようになります。

試験対策としてはもちろんのこと、技術者としてもこの知識を使いこなせるようになってください。