ネットワークスペシャリスト試験の学習を続けてきましたが、いよいよ今回からインターネット層の学習に入ります。

ネットワークインターフェース層も長かったですね。

インターネット層を少し予習しましたが、難しかったです。

また一緒に頑張っていきましょうね。

ここから少し難易度が上がりますが、理解することでネットワークの全体像が掴めるようになり、これまでよくわからないまま飛ばし読みをしていたような部分もわかるようになります。

身の周りのネットワークに対する理解も深まりますので、ぜひ頑張って学習していきましょう。

リンクバイリンクとエンドツーエンド

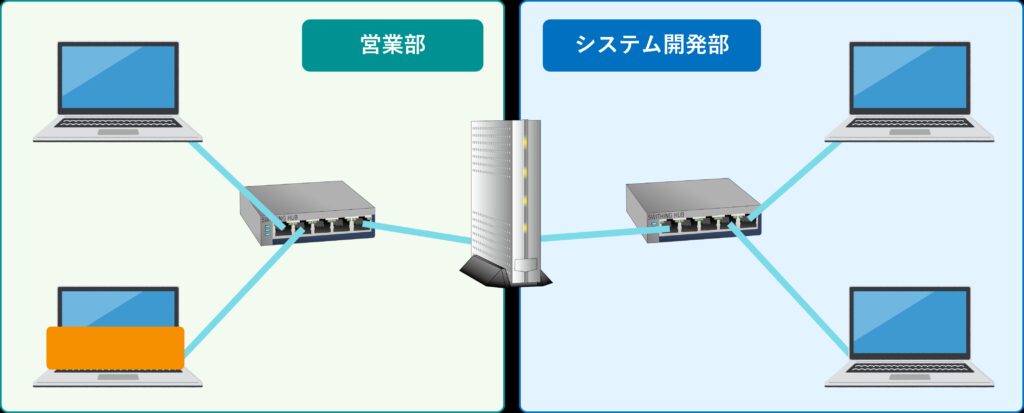

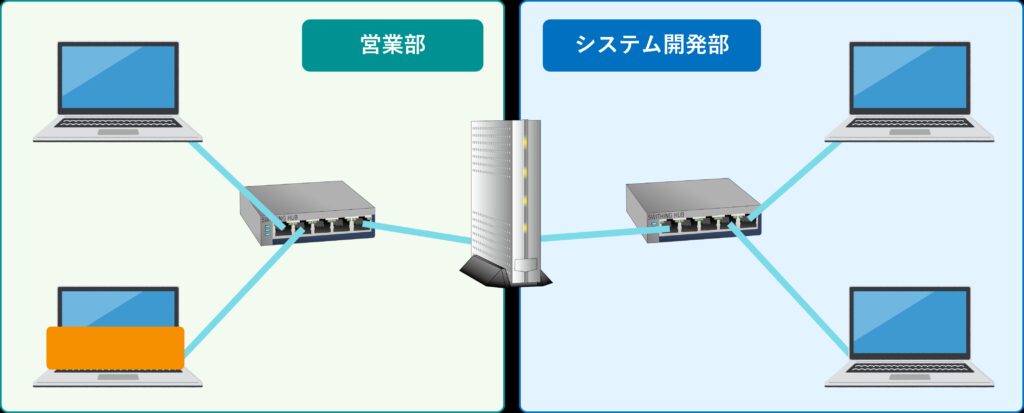

リンクバイリンクとは、データが直接接続されたデバイス間で伝送される方式です。

これは、各リンクごとにデータを送る仕組みであり、比較的小さなネットワーク内での通信に用いられます。

例えば、隣同士のコンピュータやネットワーク機器間でデータを送る場合、このリンクバイリンク方式が活用されます。

これはネットワークインターフェース層で行われてきた通信です。今まで学んできたのは、ネットワークを超えない通信だったということを覚えているでしょうか?

そういえば、そんなことを聞いたような気がします!

ネットワークインターフェース層では物理的に接続されたデバイス間のデータの送受信を制御し、リンクごとにデータが確実に伝送されるようにする役割を担っています。

営業部内での通信がリンクバイリンクということですね。

一方、エンドツーエンドの通信は、データが送信元から最終的な受信先まで複数のネットワークを経由して届けられる方式です。

この仕組みを支えるのがインターネット層であり、IP(インターネットプロトコル)を使って、複数の異なるネットワークを通じてデータが正しい宛先に届くようにルーティングを行います。

インターネット層は、ネットワークインターフェース層と協力して、データが最終目的地に到達するための経路を確保する重要な役割を果たしているのです。

これにより、データは中継地点を経ても最終的に正しい宛先に届けられます。

営業部からルータを通ってシステム開発部に通信するのがエンドツーエンドの通信ですね。

ルータを通る、つまり異なるネットワークに対して通信をしているのです。

IPとは

IP(インターネットプロトコル)とは、インターネット上でデータを送受信するためのルールや手順を定めた通信プロトコルです。

IPは、データをパケットに分割し、それらのパケットに送信元と宛先のアドレス情報を付加して、複数の異なるネットワークを経由して目的地に届ける役割を担います。

ネットワーク間で効率的にデータをルーティングし、正しい経路を選択して転送することで、エンドツーエンドの通信を実現します。

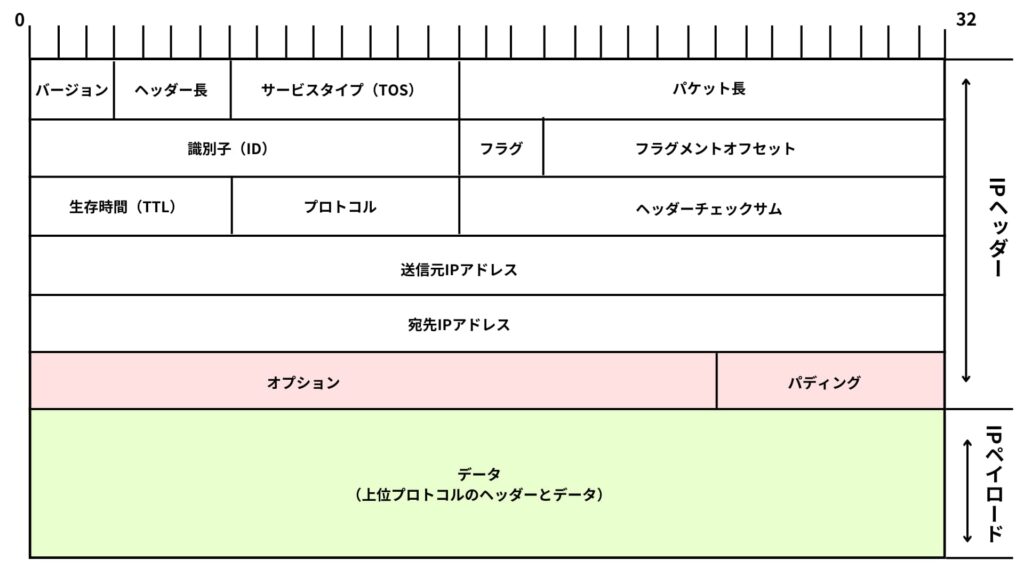

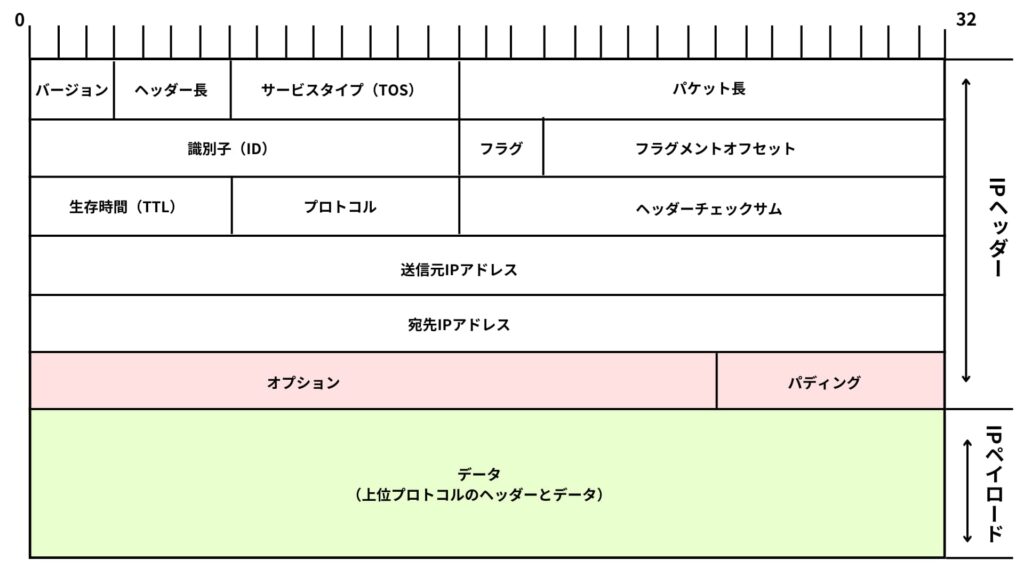

IPヘッダとIPパケット

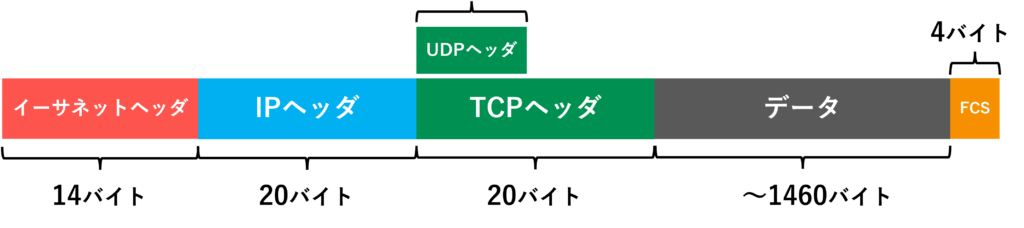

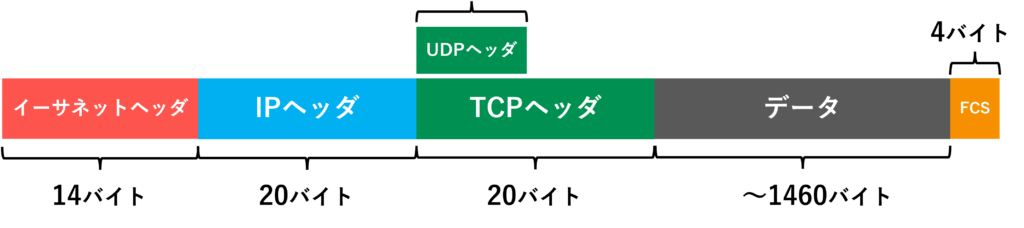

IPヘッダは、各パケットに付加される情報で、データを正しく送り届けるために必要です。

IPを利用して通信する際には、必ずIPヘッダが付けられ、これによりパケットがネットワーク上で正しくルーティングされるようになります。

IPパケット(IPデータグラム)には、送信元アドレスや宛先アドレス、パケットの長さ、識別番号、フラグ、タイムトゥリブ(TTL)など、データをルーティングし正確に届けるための情報が含まれています。

IPパケットの中身は?

IPパケット(IPデータグラム)とは、IPプロトコルでデータを送信する際に使用されるパケットの構造のことです。

IPパケットには、データ(パケット)の正確な転送を保証するために必要な情報が含まれています。

上図のIPヘッダの中身を見てみると、下記のようになっています。

それぞれのフィールド(項目)の内容を見てみましょう。

- バージョン (Version): IPのバージョンを示します。IPv4の場合は「4」、IPv6の場合は「6」を指定します。

- ヘッダー長 (IHL: Internet Header Length): IPヘッダーの長さを示します。単位は4オクテットで、オプションなしのIPパケットの場合はこの値が5になります。データの開始位置を決定するために使われます。

- サービスタイプ (Type of Service, TOS): データの優先度や品質を指定するための情報です。ここにはDSCPフィールド(Differentiated Services Code Point)とECNフィールド(Explicit Congestion Notification)が含まれています。DSCPはDiffServと呼ばれる品質制御で利用されます。

- パケット長 (Total Length): IPヘッダーとデータ部分を含めたパケット全体の長さを示します。この情報を使って、受信者はどこまでがデータでどこからが次のパケットかを判別します。

- 識別子 (Identification): パケットのフラグメント(断片)を再構築するために使われる一意の識別番号です。大きなデータが分割されて複数のパケットとして送信される場合、それらを再構成するために重要です。

- フラグ (Flags): パケットのフラグメント化に関する情報を持ちます。たとえば、「さらにフラグメントがあるか」や「このパケットが最後のフラグメントか」を示します。

- フラグメントオフセット (Fragment Offset): フラグメントされたパケットが元のデータのどの部分に当たるかを示します。これにより、分割されたデータが正しい順序で再構築されます。

- 生存時間 (Time to Live, TTL): パケットがネットワーク上で生存できる最大時間を示し、無限ループを避けるために使われます。各ルーターを通過するたびにこの値が減少し、0になるとパケットは破棄されます。

- フラグメントオフセット (Fragment Offset): フラグメントされたパケットが元のデータのどの部分に当たるかを示します。これにより、分割されたデータが正しい順序で再構築されます。

- 生存時間 (Time to Live, TTL): パケットがネットワーク上で生存できる最大時間を示し、無限ループを避けるために使われます。各ルーターを通過するたびにこの値が減少し、0になるとパケットは破棄されます。

- プロトコル (Protocol): 次の上位プロトコルが何であるかを示します(例: TCPやUDP)。これにより、受信側はパケットの中身をどのプロトコルで処理するべきかを理解できます。

- ヘッダーチェックサム (Header Checksum): IPヘッダーの誤り検出に使用されるチェックサムです。受信側はこのチェックサムを使ってヘッダーにエラーがないかを確認します。

- プロトコル (Protocol): 次の上位プロトコルが何であるかを示します(例: TCPやUDP)。これにより、受信側はパケットの中身をどのプロトコルで処理するべきかを理解できます。

- ヘッダーチェックサム (Header Checksum): IPヘッダーの誤り検出に使用されるチェックサムです。受信側はこのチェックサムを使ってヘッダーにエラーがないかを確認します。

- 送信元IPアドレス (Source IP Address): パケットを送信したデバイスのIPアドレスです。これにより、返答が必要な場合、送信元がどこであるかを示します。

- 宛先IPアドレス (Destination IP Address): パケットの受信先デバイスのIPアドレスです。これにより、パケットが最終的にどこに送られるべきかがわかります。

- オプション (Options): 特殊な用途のための追加の情報を含むことができます。例えば、パスの記録やセキュリティに関する情報などが含まれる場合があります。

- パディング (Padding): オプションの長さを調整して、32ビットの倍数になるようにします。これにより、データが正しく処理されるようになります。

- データ (Data): 実際のペイロード(ユーザーが送信する情報)です。IPの下位層から運ばれた情報がここに含まれています。

これらの項目がIPヘッダに含まれることで、ネットワーク上でのパケットの送受信がスムーズに行われ、効率的かつ正確な通信が実現されます。

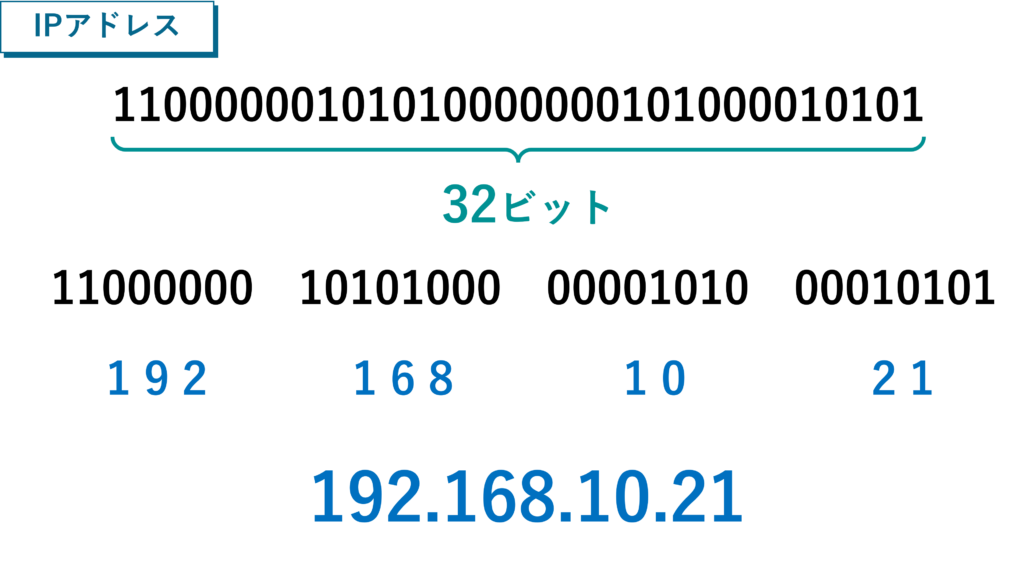

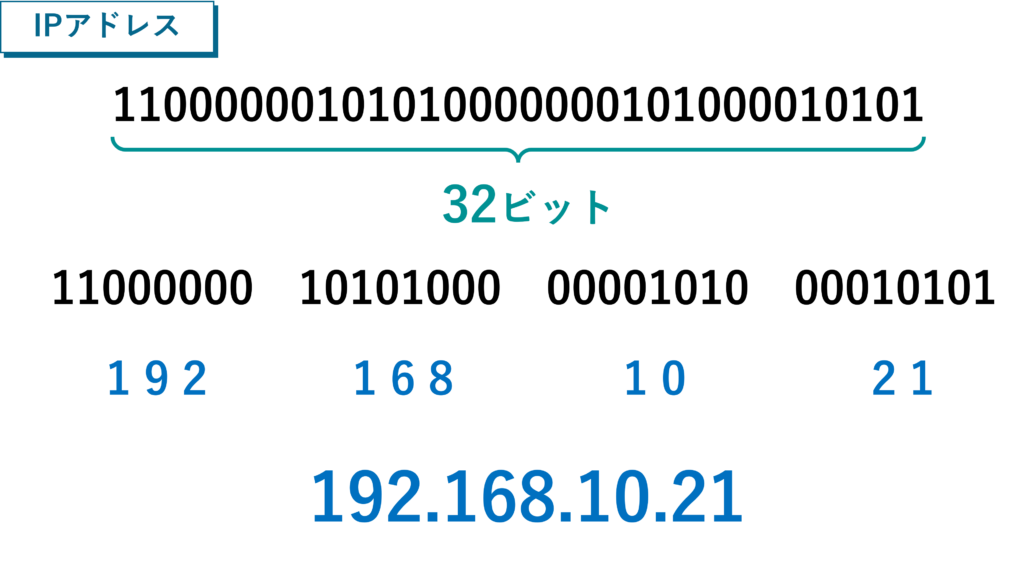

IPアドレスとは

IPアドレスは、ネットワーク上の各デバイス(NIC)に一意に割り当てられる識別番号であり、データの送信元と受信先を特定するための「住所」のような役割を果たします。

IPアドレスはNICごとに割り当てられるので、たとえば1台のPCで有線LANと無線LANの両方を使う場合は、IPアドレスは2つ割り当てられます。

IPアドレスはNICごと、覚えておきますね!

IPアドレスは、32ビットのIPv4と128ビットのIPv6の2つのバージョンがあり、それぞれ異なる構成を持ちます。

IPv4アドレスは、4つの8ビット(オクテット)で構成され、通常は「192.168.1.1」のように10進数で表現されます。

この構成によりIPv4アドレスは約43億個のアドレス空間を提供しますが、インターネットの急速な普及により枯渇が問題となっているのです。

一方、IPv6は、128ビットで構成されており、「2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334」のように16進数で表現されます。

IPv6は膨大なアドレス空間を提供するため、デバイスの増加に伴うIPv4アドレスの枯渇問題を解決できるようになっているのです。

IPアドレスは、ネットワーク部とホスト部に分かれており、ネットワーク部はどのネットワークに属しているかを示し、ホスト部はネットワーク内の特定のデバイスを識別します。

例えば、「192.168.1.1」の場合、「192.168.1」がネットワーク部であり、「1」がホスト部です。このような構成により、データが効率的に正しいデバイスに到達することが可能になります。

詳しくは次の記事で学習しますので、まずは全体像を把握するようにしましょう。

はい!

また、IPアドレスには静的IPアドレスと動的IPアドレスがあります。

静的IPアドレスは固定されており、主にサーバーなどに使用されます。

一方、動的IPアドレスはネットワークに接続するたびに異なるアドレスが割り当てられ、一般のユーザー向けに使用されます。

まとめ

インターネット層の学習では、IPアドレスやパケットの構造、リンクバイリンクとエンドツーエンドの通信といった重要な概念を理解することが求められます。

これらの知識はネットワーク技術の基礎を築くものであり、より高度なネットワーク管理やトラブルシューティングにも役立ちます。

試験対策としてだけじゃなくて、現場でも役立つ知識ということですね!

理解を深めていくことで、ネットワーク全体の流れを把握し、効率的かつ安定した通信環境を構築するためのスキルを身につけることができます。

引き続き、インターネット層の学習を頑張っていきましょう!