今回学ぶのは、「近くの端末との通信」です。どれくらいの距離が「近くの端末」かと言うと、ネットワークを超えない範囲の通信を扱います。

ここで重要になってくるのがMACアドレスとスイッチングハブです。

ネットワークスペシャリスト試験では、MACアドレスもスイッチングハブも頻出事項ですので、丁寧に学習する必要があるでしょう。

MACアドレスが使われるのは、OSI基本参照モデルにおける第2層「データリンク層」、TCP/IPモデルにおける第1層「ネットワークインターフェイス層」でした。

石田先生

石田先生覚えていますか?

な、なんとか……。

わからない箇所があれば振り返りながら、学習を進めていきましょう。

MACアドレス

MACアドレス(Media Access Controlアドレス)とは、同じネットワーク内のデバイスに一意に割り当てられた識別子であり、主にネットワークインターフェース層(データリンク層)での通信を制御するために使用されます。

MACアドレスは通常、全てのNIC(ネットワークインターフェースカード)にハードウェア的に埋め込まれており、原則としてグローバルに一意の値を持ちます(※)。

※MACアドレスは実際には重複する場合もあります。(参考:MACアドレスの再利用は、みんなが思っているよりもはるかに一般的)

MACアドレスは「デバイス」に割り当てられているということですが、そもそも「デバイス」と「ノード」の違いって何ですか?

ネットワークスペシャリスト試験では「ノード」と覚えておけば良いと思っていましたが……。

そうですね、ここで一旦まとめてみましょう。

「デバイス」とは、ネットワークに接続されている物理的な機器のことを指します。

例えば、コンピュータ、スマートフォン、プリンタ、ルータなどがデバイスです。

一方、「ノード」はネットワーク上で通信に参加するポイントやエンドポイントのことを指します。

ノードはデバイスそのものを意味する場合もありますが、デバイスに搭載されているネットワークインターフェースや論理的な接続ポイントを指すこともあります。

つまり、すべてのデバイスはネットワークにおけるノードであると言えますが、ノードは必ずしも物理的なデバイスとは限りません。

ノードはネットワーク内でアドレスを持ち、他のノードと通信するための役割を持っています。

まとめると、MACアドレスはネットワーク内の物理的なデバイスを一意に識別するための重要な情報であり、ネットワークインターフェース層(データリンク層)において効率的で信頼性の高い通信を実現するための基盤となっています。

MACアドレスの構成

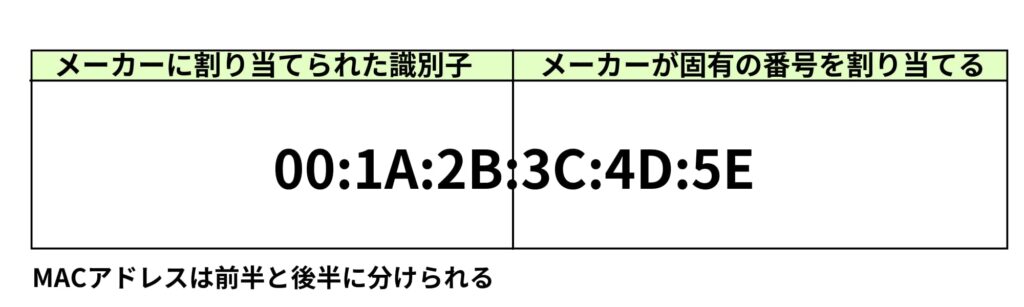

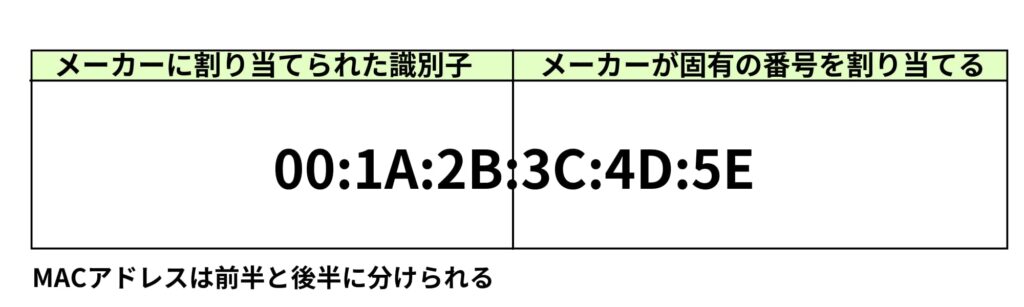

MACアドレスは48ビットの長さを持ち、通常16進数で表されます。

例えば、「00:1A:2B:3C:4D:5E」のように6つのオクテット(8ビット)に区切られた形式で表示されます。

前半の3つのオクテットはメーカーを識別するための「ベンダ識別子」として割り当てられており、後半の3つのオクテットはメーカーがNICごとに固有の番号を割り当てるために使用します。

※「ベンダ識別子」は、従来はOUI(Organizationally Unique Identifier)と呼ばれていましたが、現在ではMA-L(MAC Address Large)に改称されています。

このMA-Lに加えて、より少ないアドレス空間を割り当てる方式として、28ビットまで割り当てるMA-M(MAC Address Medium)や、36ビット目まで割り当てるMA-S(MAC Address Small)も存在します。

これにより、より柔軟にアドレス空間を活用することが可能になりました。

MACアドレスの働き

MACアドレスは主にLAN(ローカルエリアネットワーク)での通信に利用されます。

例えば、スイッチングハブがデータを転送する際、MACアドレスを基にして適切なポートへデータを送ることで効率的な通信を実現します。

これにより、同一ネットワーク内のデバイス間でのデータの衝突を防ぎ、ネットワークのトラフィックを最適化するのです。

家や会社の中でスムーズにネットワークを利用できるのはMACアドレスのお陰なんですね!

なお、MACアドレスは通常固定されていますが、一部のデバイスではMACアドレスを変更(スプーフィング)することも可能です。

MACアドレスの変更は、特定のセキュリティ目的やネットワーク管理上の理由で使用されることがあります。例えば、ネットワークのトラブルシューティングや、特定のアクセス制御に対応するためなどです。

しかし、この技術は不正アクセスや、ネットワーク上の偽装行為などの悪意ある目的でも使われることがあるため、慎重な管理が求められます。

通信の範囲

ネットワークインターフェース層は、物理的なデバイス間でのデータ転送を担当します。

この層は、主に同一ネットワーク内のデバイス同士が通信する際のルールや手順を定めています。

具体的には、イーサネットやWi-Fiといったネットワーク技術がこの層で使用されており、デバイスが同一LAN(ローカルエリアネットワーク)内で通信するための役割を果たしているのです。

この層はOSI基本参照モデルにおける「データリンク層」に対応しますが、これを国内旅行に喩えたのを覚えているでしょうか?

同一のネットワーク内の通信ということですよね!大丈夫です!

ネットワークインターフェース層の通信範囲は、通常1つのLANセグメント内に限定されます。

これは、同じスイッチングハブに接続されたデバイス間の通信を指し、物理的に近い範囲のデバイスが効率的にデータをやり取りするための仕組みです。

この層ではブロードキャストドメインが1つに保たれており、ブロードキャストフレームは同じLAN内の全てのデバイスに届きます。

※ブロードキャストドメインとは、ブロードキャストフレームが届く範囲を指し、同一のスイッチングハブやLAN内の全てのデバイスがこの範囲に含まれます。

スイッチングハブによってブロードキャストドメインは1つに維持されており、これによりネットワーク内の各デバイスが互いにブロードキャスト通信を行うことが可能です。

この仕組みによって、デバイスが発するブロードキャストメッセージはネットワーク内の全てのデバイスに届き、必要な情報の共有が効率的に行われます。

スイッチングハブ

スイッチングハブ(レイヤー2スイッチとも呼ばれる)は、同一ネットワーク内のデバイス間で効率的にデータを転送するために使用されるネットワーク機器です。

このハブはネットワークインターフェース層で動作し、デバイス間の通信を最適化する役割を果たします。

スイッチングハブのそれぞれの穴を「ポート」と呼びます。スイッチングハブはどのポートにどのMACアドレスが接続されているのかを学習します。

ここからはスイッチングハブの主要な機能であるアドレス学習機能、フィルタリング機能、MACアドレステーブルについて詳しく解説していきましょう。

アドレス学習機能

スイッチングハブには「アドレス学習機能」という非常に重要な機能があります。

この機能は、ネットワーク内の各デバイスのMACアドレスを学習し、それを使って効率的なデータ転送を行うものです。

スイッチングハブはネットワーク内で受信したデータフレームから送信元のMACアドレスを抽出し、その情報をMACアドレステーブルに記録します。

このMACアドレステーブルを参照することで、スイッチングハブはどのポートにどのデバイスが接続されているかを把握することができます。

フィルタリング機能

「フィルタリング機能」もスイッチングハブの重要な機能です。

フィルタリング機能を用いることで、スイッチングハブはデータフレームが送信された際にその宛先MACアドレスを確認し、適切なポートにのみデータを転送します。

これにより、全てのポートに対して一斉にデータを送信する必要がなくなり、ネットワークの帯域を効率的に使用することができます。

この仕組みによって無駄なトラフィックを削減し、ネットワークのパフォーマンスを向上させているのです。

指定された宛先のみにデータフレームを送信しているのですね。

MACアドレステーブル

MACアドレステーブルとはスイッチングハブの内部に保持される表で、各ポートに接続されたデバイスのMACアドレスと、そのデバイスが接続されている物理ポートの対応関係を記録しています。

このテーブルは、新しいデバイスが接続されたり、デバイスの場所が変わったりすると、自動的に情報が追加・変更されます。

つまり、新たなデバイスがネットワークに接続されたり、既存のデバイスが移動した場合、その情報をスイッチングハブが新たに学習して記録します。

これにより、スイッチングハブはMACアドレステーブルの情報を基にして、データフレームを適切なポートに転送することが可能になるのです。

さらに、MACアドレステーブルが管理する情報には「エージングタイム」と呼ばれる要素も含まれています。

エージングタイムとは、あるMACアドレスが記録されてから一定期間通信がなかった場合に、そのエントリーをMACアドレステーブルから削除するための時間を指します。

これにより、MACアドレステーブルは常に最新の情報を保持し、不要なエントリが増え続けることを防いでいます。

※「エントリ」とは、MACアドレステーブルに記録される個々の情報のことです。

具体的には、デバイスのMACアドレスとそのデバイスが接続されているポートの情報が1つのエントリーとなります。

このエントリがMACアドレステーブルに追加・管理され、スイッチングハブがデータ転送の際に利用します。

レイヤー2スイッチとしての役割

スイッチングハブは「レイヤー2スイッチ」とも呼ばれます。

OSI基本参照モデルにおける第2層の「データリンク層」に対応するからでしたね。

その通りです。よく覚えていますね。

スイッチングハブ(レイヤー2スイッチ)は、MACアドレスをもとにして通信を管理し、同一ネットワーク内のデバイス間でのフレーム転送を最適化します。

どういうことかと言うと、スイッチングハブ(レイヤー2スイッチ)は、ブロードキャストドメインを広げずにコリジョンドメインを分割することで、ネットワーク全体の効率を向上させます。

つまり、各デバイスが独立した通信経路を持つため、データの衝突が起きにくくなり、高速で安定した通信が可能になるのです。

これにより、複数のデバイスが同時にデータをやり取りしても、通信がスムーズに行われるようになります。

まとめ

今回は、「近くの端末との通信」というテーマでMACアドレスやスイッチングハブについて学習をしました。

MACアドレスもスイッチングハブも、ネットワークスペシャリスト試験ではとてもよく出題されます。

頑張って覚えます!

この記事だけではMACアドレスの全貌について説明しきれないので、次の記事でも深く学習を進めていきますよ。

MACアドレスとそれに関連する機器のネットワークの流れについて知ることで、ネットワークインターフェース層でどのようなことが起こっているのかが理解できるようになるはずです。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。