OSI基本参照モデルは現在は実際に使用されることはない(※)のですが、ネットワークスペシャリスト試験に出題されるため、きちんと理解しておくことが重要です。

※OSI基本参照モデルは実際の通信では使われておらず、説明用のフレームワークとして使われています。

OSI基本参照モデルは1984年にISO(国際標準化機構)によって定められました。

1980年代は各企業で独自にプロトコルを定めており、たとえばA社のルーターを導入したら、他の製品もA社のものに揃えなければならず、B社やC社の製品は使えないという状況でした。

各社製品に互換性がないと不便なため、規格を統一するためにOSI基本参照モデルが作られたのです。

(ドキュメント「ISO/IEC 7498シリーズ」は現在も無料でダウンロードできます)

さらに、このモデルはネットワーク設計の基礎となる考え方でもあり、ネットワークエンジニアを目指す方にとって欠かせない知識です。

この記事では、そんなOSI基本参照モデルの全体像と、それぞれの7つの層(レイヤー)について詳しく解説していきます。

OSI基本参照モデルの全体像

OSI基本参照モデルは、現在では実際に使用されることはないものの、ネットワークの基礎を理解する上で欠かせない概念です。

このモデルはネットワーク通信を7つの層(レイヤー)に分けて複雑な通信プロセスを整理し、理解しやすくするために存在しています。

また、各層が特定の機能を分担することで異なる技術間の連携が容易になり、全体の設計や管理がシンプルになることも目的としています。

さらに、各層は独立しているため新しい技術の導入や変更が容易であり、柔軟なネットワーク構築が可能です。

- 第1層: 物理層 (Physical Layer) – 通信ケーブルや信号の物理的側面を扱う層です。

- 第2層: データリンク層 (Data Link Layer) – 隣接するノード間のデータの信頼性を確保する層です。

- 第3層: ネットワーク層 (Network Layer) – 異なるネットワーク間でのデータの経路を決定する層です。

- 第4層: トランスポート層 (Transport Layer) – データの信頼性を確保し、再送制御や順序の管理を行う層です。

- 第5層: セッション層 (Session Layer) – アプリケーション間でセッションの確立や管理を行う層です。

- 第6層: プレゼンテーション層 (Presentation Layer) – データの形式を統一し、暗号化や圧縮を行う層です。

- 第7層: アプリケーション層 (Application Layer) – ユーザーに直接関わる通信サービスを提供する層です。

OSI基本参照モデルは、プロトコルや機器の設計を標準化することで、異なるメーカー間の相互運用性を確保し、ネットワーク全体の一貫性を保つことを目的としたものです。

また、各層がそれぞれの役割を担うことで、技術の更新や改良が行いやすくなり、柔軟なネットワーク構築が可能になっています。

この標準化によって、異なるベンダーの機器でも相互に通信できるという利便性が生まれているのです。

OSI基本参照モデルにおけるデータのやりとり

OSI基本参照モデルでは、データが7つの層を通じてやりとりされる際に、各層がそれぞれの情報をヘッダーとして付加します。これはまるで手紙のやりとりのようです。

例えば、手紙を書くとき、まず便箋にメッセージを書き、それを封筒に入れる際に宛名や住所を記入するように、各層が自分の役割に応じた情報をデータのヘッダーに追加していきます。

このようにして、データは層ごとに必要な情報をまといながら次の層に渡されていき、最終的にネットワーク全体を安全かつ正確に通過できるようになります。

こうして各層が情報を付加することで、独自の機能を発揮しながら全体として円滑なデータ通信を実現します。

このモデルを使うことで、各層が独立して開発や改善を行えるようになり、技術の更新にも柔軟に対応可能です。

例えば、特定の層に問題が発生しても、他の層に影響を与えずにトラブルシューティングが行えます。

この特性によって、ネットワーク全体の設計や管理が効率化され、異なるベンダーの機器を組み合わせて使うことも容易になり、ネットワーク機器の互換性も確保されています。

さらに、OSI基本参照モデルはネットワークにおける共通の言語としての役割も果たしています。

この共通言語があることで、ネットワーク技術者同士が異なる環境やプロトコルについて議論する際の誤解が減り、スムーズにやりとりが可能になるのです。

その結果、ネットワーク設計や管理がよりシンプルで効果的になり、トラブルシューティングの時間も短縮されます。

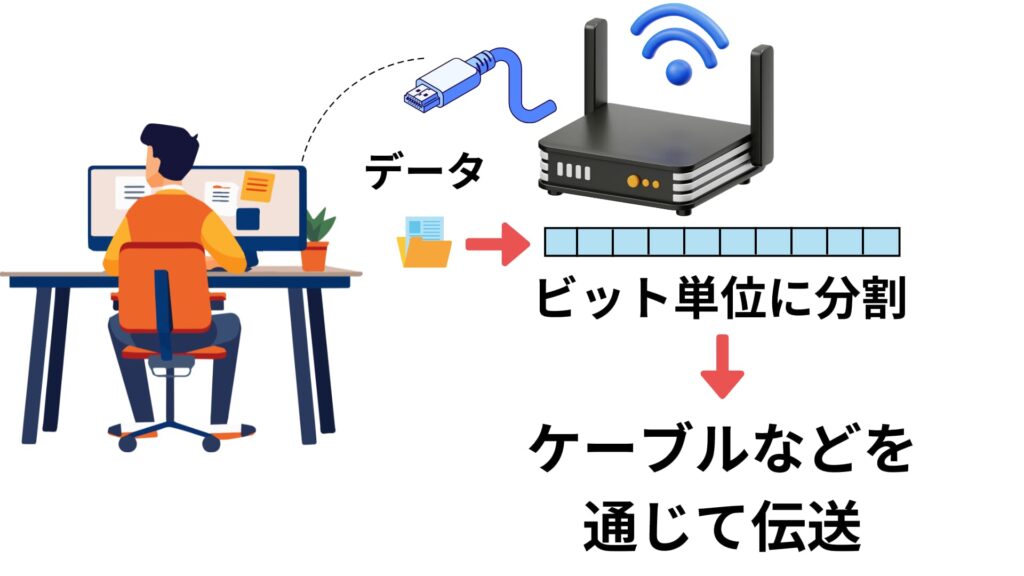

第1層: 物理層 (Physical Layer)

OSI基本参照モデルの第一層である物理層 (Physical Layer) は、ネットワーク通信において非常に重要な役割を担う基礎的な層です。

この層では、データがビット単位で実際に物理的な媒体を通じて送受信されるプロセスが行われます。

物理層は、ネットワーク通信の最も根本的な部分であり、ケーブルやコネクタ、電気信号などのハードウェアの側面を扱います。

なお、物理層にはTCP/IPプロトコルにおける具体的な規定はなく、各実装技術によって異なる方法で実現されることが多いです。

物理層の役割は、データを電気信号や光信号に変換し、それを物理的な媒体(ケーブルなど)を通じて伝送することです。

通信に使用される媒体には、銅線でできたツイストペアケーブル、同軸ケーブル、光ファイバーケーブルなどがあり、それぞれの媒体が持つ特性に応じたデータ伝送が行われます。

これにより、データはデバイス間を移動し、適切な受信装置に届きます。

- ツイストペアケーブル(LAN、より対線): 電気信号を伝えるために使われる一般的なケーブルで、2本の銅線をねじって作られています。このねじりの効果により、外部からの電磁干渉を減らし、安定した通信を可能にしています。

- 同軸ケーブル: 内部導体を外部の導体で覆った構造のケーブルであり、電磁干渉に強く、信号の減衰が少ないため、比較的長距離の通信にも適しています。

- 光ファイバーケーブル: 光信号を使ってデータを伝送するケーブルで、シングルモードとマルチモードの2種類があります。シングルモードは長距離通信に適しており、マルチモードは短距離でのコストを抑えた通信に適しています。光ファイバーは電磁干渉を受けないため、非常に高い信号品質を保つことができます。

なお、LANケーブルにはカテゴリがあり、カテゴリの数値が高いほど通信速度が速くなります。

| 最大通信速度 | 伝送帯域 | |

| カテゴリ5 | 100Mbps | 100MHz |

| カテゴリ5e | 1Gbps | |

| カテゴリ6 | 250MHz | |

| カテゴリ6A | 10Gbps | 500MHz |

| カテゴリ7 | 600MHz | |

| カテゴリ7A | 1000MHz | |

| カテゴリ8 | 40Gbps | 2000MHz |

物理層の主な機能

物理層の主な機能として、まずデータリンク層から受け取ったデータを電気信号または光信号に変換し、ビット単位で伝送することが挙げられます。

受信側では、この信号を再びデジタルデータに変換して処理します。

さらに、通信を行うためにネットワーク機器同士が物理的に接続されている必要がありますが、物理層はこの接続を確立し、通信が終了するまで維持します。

また、信号が長距離を伝送する際には劣化することがあるため、物理層では信号の増幅や再生成を行うリピータなどのデバイスを使用して、信号品質を保つ役割を果たしています。

送信側と受信側が同じタイミングでビットを送受信するための同期も物理層の重要な役割であり、適切な同期がなければ、受信側は送信されたデータを正しく解釈することができません。

デバイスと機器

物理層には、データを送受信するためのさまざまなデバイスや機器が関与しています。

- リピータ:信号が長距離を伝送するときに劣化するのを防ぐため、信号を増幅または再生成するデバイスです。

- ハブ:ネットワーク上の複数のデバイスを接続し、データをすべてのポートに送信するシンプルなデバイスで、物理層で動作します。ハブは特定のデバイスにデータを送るのではなく、ネットワーク内の全てのノードに対して信号をブロードキャストします。

- リピータハブ:リピータの機能を持つハブであり、信号の再生成を行いながら複数のデバイスを接続することができます。これにより、信号品質を維持しつつ、複数のノード間での通信を実現します。

- ネットワークインターフェースカード(NIC):コンピュータやその他のデバイスをネットワークに接続するためのカードであり、物理層でデータリンク層との橋渡しを行います。

物理層の重要性

物理層はOSI基本参照モデルの土台ともいえる存在で、通信を行う上でのハードウェア基盤を提供しています。

この層がなければ、上位層のプロトコルはどれだけ優れていても、データを実際に送受信することは不可能です。

また、物理層において使用されるケーブルの種類やコネクタの品質、デバイスの選定などは、通信速度や信号品質、ネットワーク全体の信頼性に直接的な影響を与えます。

例えば、光ファイバーケーブルを使うことで、長距離でも信号劣化が少なく、高速で大容量の通信が可能になります。

一方、ツイストペアケーブルはコストが低く、家庭やオフィス環境で広く使われていますが、通信距離や速度に制限があります。

このように、物理層での選択がネットワークの性能を左右するため、その理解は非常に重要です。

物理層を理解することで、ネットワークの設計・構築・トラブルシューティングにおいて適切な判断を下せるようになります。

特に、どのような環境でどの種類のケーブルやデバイスを使うべきか、信号の品質を保つための対策は何か、といった点について正しい知識を持つことは、安定したネットワーク運用のために不可欠です。

第2層: データリンク層 (Data Link Layer)

データリンク層は、隣接するノード間で信頼性のある通信を提供する層です。

※「ノード」とは、ネットワーク内で通信に参加するデバイスのことです。

例えばパソコン、サーバー、ルーターなどがノードに該当します。

ノード同士がデータをやり取りすることで、ネットワーク通信が成立します。

この層は、物理層で発生するエラーを検出し修正することで、データが正確に送受信されるようにします。

また、MACアドレスを使用してデータの送り先を決定し、ネットワーク内のデバイスを識別します。

同一ネットワーク内での通信ルールを定め、データを確実に目的地に届けるのがデータリンク層の役割です。

これは、同じネットワークに属するノード同士が、どのようにデータを送るかを決める仕組みです。これを旅行にたとえると、まるで国内旅行のようです。国内旅行では日本語が通じ、パスポートも不要で気軽に旅行ができます。

イーサネットやWi-Fiなどのプロトコルがこの層で動作しており、データフレームを使って隣接するノード間の通信を管理します。

第3層: ネットワーク層 (Network Layer)

ネットワーク層は、データが異なるネットワーク間を経由して目的地に届くようにする層です。この層では最適なルートを選び、データをパケット単位で送信します。

ネットワークを超えてデータを届けるためのルールを定めているのがネットワーク層です。

これは海外旅行にたとえることができるでしょう。海外旅行では、国を超えて移動するためにパスポートが必要であり、行く国ごとに異なるルールや言語を理解する必要があります。

同様に、ネットワーク層ではデータが異なるネットワークに移動するために適切なルーティングとアドレス指定が必要です。

例えば、アドレスを使って送り先を特定し、データが効率的に目的地に届くよう最適な経路を選びます。そしてルーターなどのネットワーク機器がこの層で動作し、ルーティングを行うことでデータを目的地に届けます。

また、データのパケットが途中で他のネットワークを経由する際には、各ネットワークのルールに従う必要があります。

これにより、異なるネットワーク間での円滑な通信が可能になるのです。

このように、ネットワーク層はデータが正確に異なるネットワークを渡っていくための重要な役割を担っています。

第4層: トランスポート層 (Transport Layer)

トランスポート層は、データを発信元から目的地まで確実に届ける役割を持つ層です。この層では、データの分割や再構築、エラー制御、フロー制御を行い、通信の信頼性や品質を確保します。

トランスポート層は、受信確認(ACK)や再送要求(NACK)によって信頼性を確保し、フロー制御で送信量を調整します。

※「ACK」とはAcknowledgementの略称で、データが正常に受信されたことを示す信号です。

なお、受信に失敗した際は「NACK」(Negative Acknowledgement)という信号が発信され、データが正しく受信されなかったことを示し、再送を要求します。

※フロー制御とは送信側が一度に送るデータ量を調整することで、受信側がデータを処理しきれずに溢れてしまうことを防ぎます。これにより、通信の安定性が保たれ、双方のデバイスが効率的にデータをやり取りできるようになります。

おさらいをすると、トランスポート層は信頼性のあるデータ通信を実現する層です。データの分割、再構築、エラー制御、フロー制御などの機能により、データが確実に届けられるようにします。

第5層: セッション層 (Session Layer)

セッション層は、通信するアプリケーション間でデータのやり取りを管理する層です。

※「セッション」とは、二者間で行われる一連のやりとりの単位のことです。例えば、データの送受信が始まってから終わるまでの一連の流れを指します。

具体的な例としてビデオ会議を考えてみましょう。ビデオ会議ではまずセッション層が接続を確立し、次に会議中の通信を維持し、最後に会議終了後に接続を切る役割を担います。これにより、データが途切れることなくスムーズにやり取りできるのです。

この例からわかるように、セッション層の主な機能には、セッションの確立、維持、終了、そして再同期があります。通信が途切れた場合でも、再同期機能によってセッションを復元できるのです。

セッション層の働きは、電話の会話に似ているとも言えるでしょう。まず電話をかけて相手が応答し、会話を始め、その後続け、最後に電話を切るという流れです。そして、途中で電話が切れた場合にかけ直して再開することもセッション層の役割です。

このように、セッション層はアプリケーション間の通信が円滑に行えるように基盤を提供し、データのやり取りが途切れないようサポートしています。

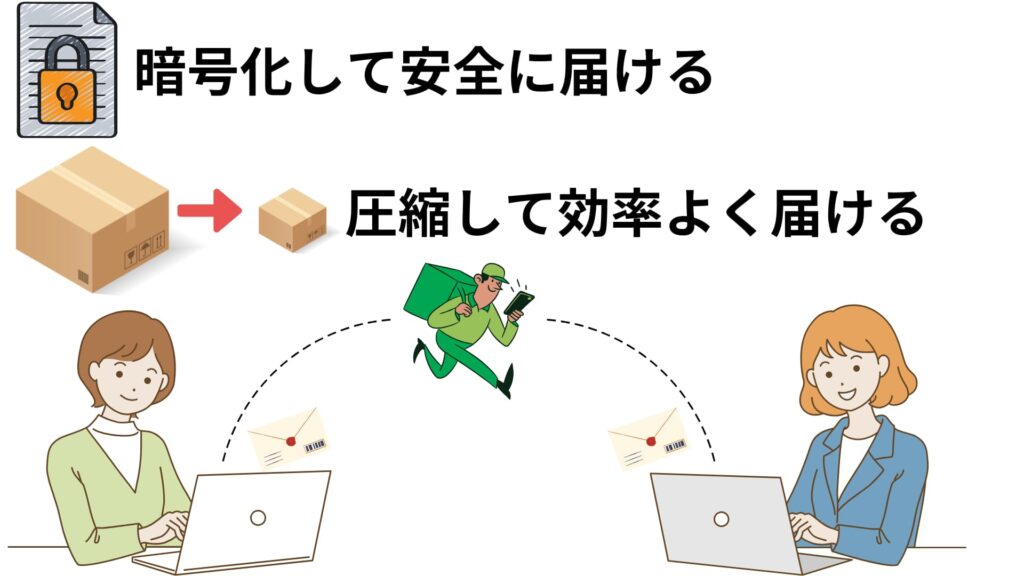

第6層: プレゼンテーション層 (Presentation Layer)

プレゼンテーション層は、データの形式を変えて通信をスムーズにする役割を持つ層です。

この層は、異なるシステム間でデータをやり取りする際に、形式を統一したり変換したりして互換性を保ちます。

プレゼンテーション層の主な機能は、データの変換、暗号化・復号化、データ圧縮です。

送信側でデータを特定の形式に変換し、受信側で元に戻すことで、異なる形式のシステム間でもスムーズに通信できます。また、データを暗号化することでセキュリティを保ち、圧縮によって効率的に通信が行われます。

プレゼンテーション層は、まるで通訳のように働きます。異なる言語を話す人同士が会話する際に、通訳が言葉を変換してお互いが理解できるようにするのと同じように、プレゼンテーション層も異なる形式を扱うシステム間のデータを変換します。

この層は、アプリケーション層(第七層)から受け取ったデータをネットワークが理解できる形式に変えるだけでなく、ネットワーク層(第三層)から受け取ったデータをアプリケーションが使える形式に変換します。

これにより、ユーザーにとって意味のある形でデータが表示され、通信がスムーズに行えるのです。

第7層: アプリケーション層 (Application Layer)

アプリケーション層は、ユーザーとネットワークサービスを結びつける層で、ユーザーが使うアプリケーションがネットワークを通じて通信できるようにする役割を持ちます。

例えば、ウェブサイトを閲覧したり、メールを送ったり、ファイルをダウンロードする操作がアプリケーション層の役割です。ウェブブラウザ、メールソフト、ファイル転送アプリなどがこの層に属します。

また、ウェブサイトにアクセスするHTTPや、メール送受信に使われるSMTPやIMAPなどのプロトコルもアプリケーション層で機能しています。

これらのプロトコルは、アプリケーションとネットワークをつなぐ橋渡しをしているのです。

アプリケーション層は、ユーザーのリクエストをネットワークに伝え、その結果を受け取って返す仲介役です。

例えば、ウェブブラウザでURLを入力すると、リクエストが処理され、ウェブサーバーからデータを取得して画面に表示されます。

つまり、アプリケーション層は、ユーザーのニーズをネットワーク通信に変換し、それを実現することで、私たちがインターネットの様々なサービスを快適に利用できるようにしているのです。

まとめ

この記事では、OSI基本参照モデルの全体像と、OSI基本参照モデルを構成する七つの層について解説をしました。

OSI基本参照モデルは現在では使われていないモデルですが、通信の実態の理解を助けるための概念としての重要性は高いため、しっかりと学習することが大切です。

また、OSI基本参照モデルを学習することで、次に学ぶTCP/IPプロトコル群についてもスムーズに理解ができるようになるでしょう。

試験対策としてもOSI基本参照モデルを理解しておくことは重要です。OSI基本参照モデルは午後試験でしばしば出題され、直近では令和3年度春試験で問われています。

ぜひこの記事を繰り返し読み、OSI基本参照モデルを身につけてください。