今回はルーティングプロトコルについて学習をします。

ルーティングプロトコルは、ネットワーク内のルータがデータパケットを最適な経路で送信するために使用する一連の規則や手順のことです。

ルータ間で情報を共有し、ネットワークの効率的な通信を確保しながら、データが最短で信頼性の高いルートを通って目的地に到達するようにします。

まるでカーナビみたいですね。

しかも障害が発生したら、他の経路を案内してくれるので、とても高性能なカーナビなんですよ。

それでは、ルーティングプロトコルについて学習していきましょう。

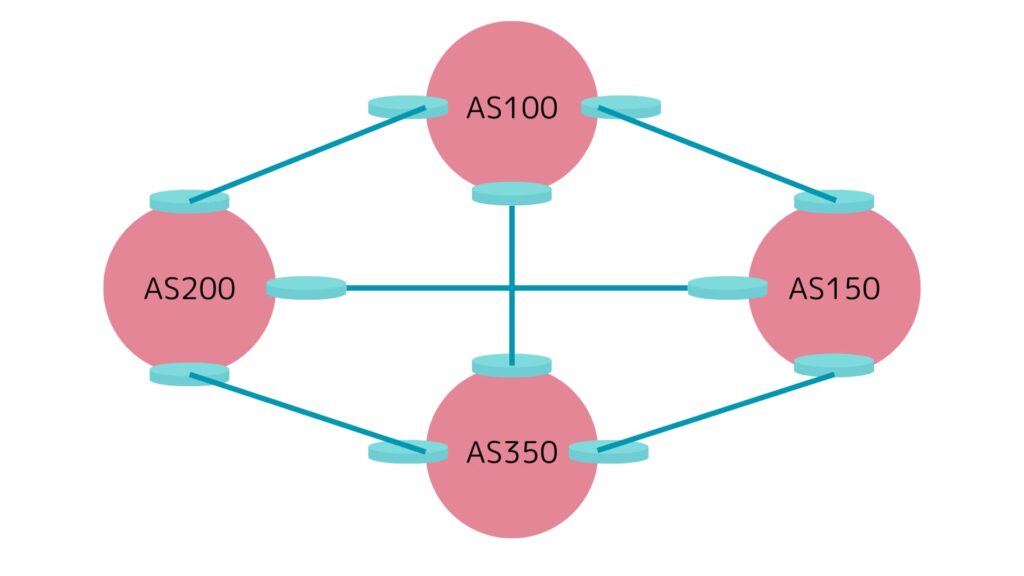

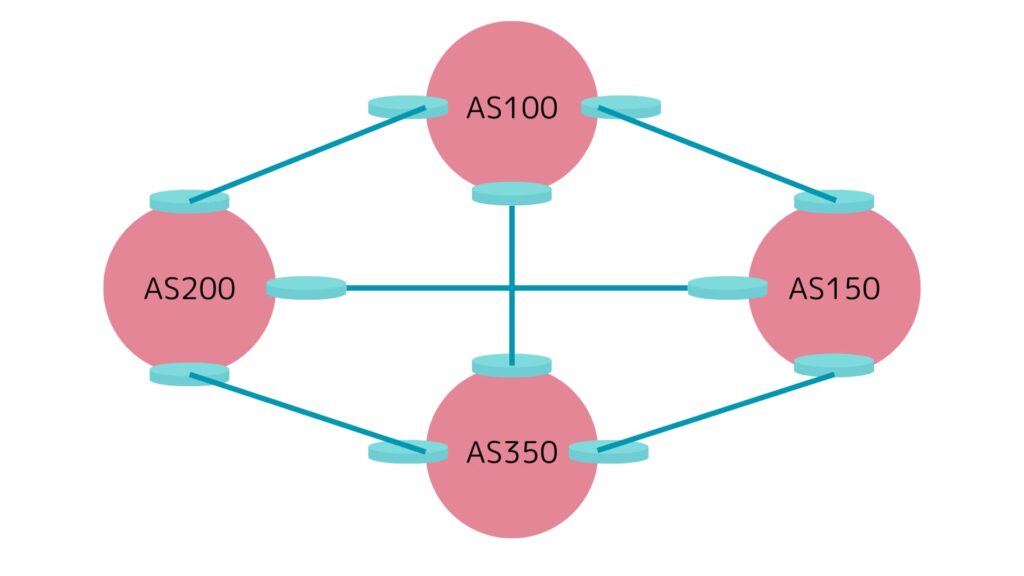

自律システム(AS)について

自律システム(AS)とは、単一の管理者によって制御されるネットワークの集合体のことで、主にインターネットサービスプロバイダ(ISP)などが該当します。

たとえば、BIGLOBEはAS2518、NTTコミュニケーションズはAS4713、ソフトバンクはAS17676というように、それぞれAS番号が割り振られています。

ASはインターネット上で独立したルーティングポリシーを持つ単位であり、他のASと情報を交換する際に利用されます。

ルーティングプロトコルには、AS内で使用されるものと、AS同士の間で使用されるものの2種類があります。

EGP (Exterior Gateway Protocol)

EGPは、自律システム同士の間でルーティング情報を交換するためのプロトコルです。

BGP(Border Gateway Protocol)がその代表例です。

BGPを使用することで、異なるAS間での経路情報の交換が行われ、インターネット全体の経路選択を可能にします。

IGP (Interior Gateway Protocol)

IGPは、自律システム(AS)内で使用されるルーティングプロトコルです。

OSPF(Open Shortest Path First)やRIP(Routing Information Protocol)が代表例です。

IGPはAS内の経路情報を効率的に管理し、データの最適なルートを計算します。

RIP (Routing Information Protocol)

RIP (Routing Information Protocol) は、距離ベクトル型のルーティングプロトコルで、IGPの一種です。

RIPはルータが隣接するルータと経路情報を共有し、ホップ数(ルータを通過する回数)を基準に最適な経路を決定します。

RIPは各ルータが定期的に(通常30秒ごとに)隣接するルータに自身のルーティングテーブルを送信し、ネットワーク全体の経路情報を更新します。

ルータはホップ数を計算して、最小ホップ数の経路を選択しますが、RIPにはループを防ぐためホップ数の上限が15という制限があり、この制約によって比較的小規模なネットワークに適したプロトコルとされています。

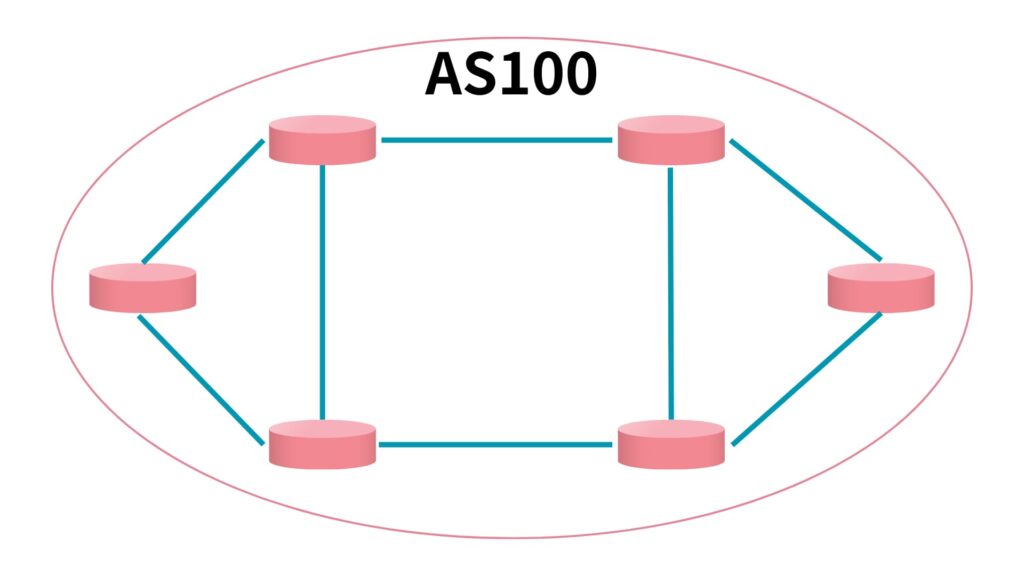

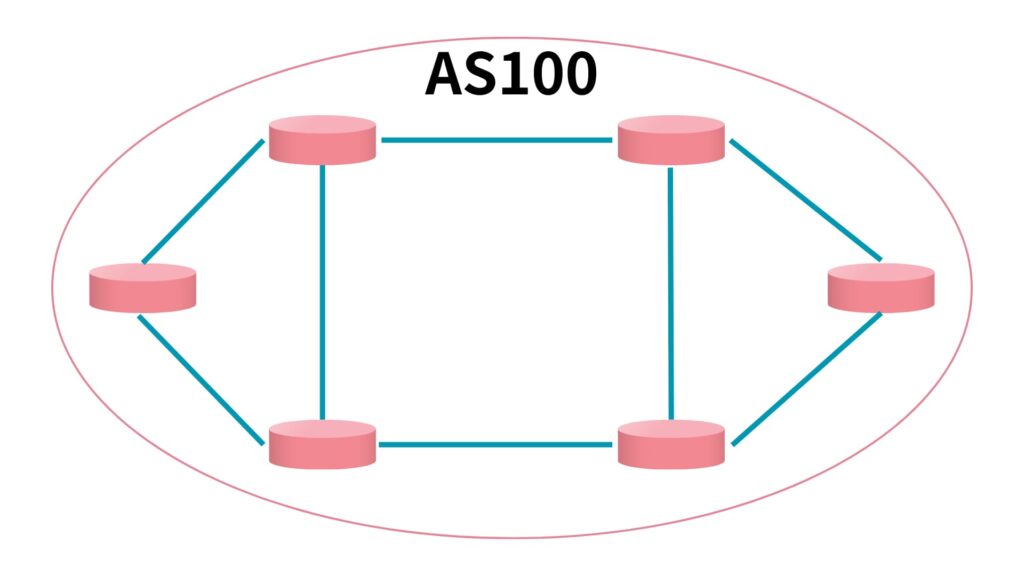

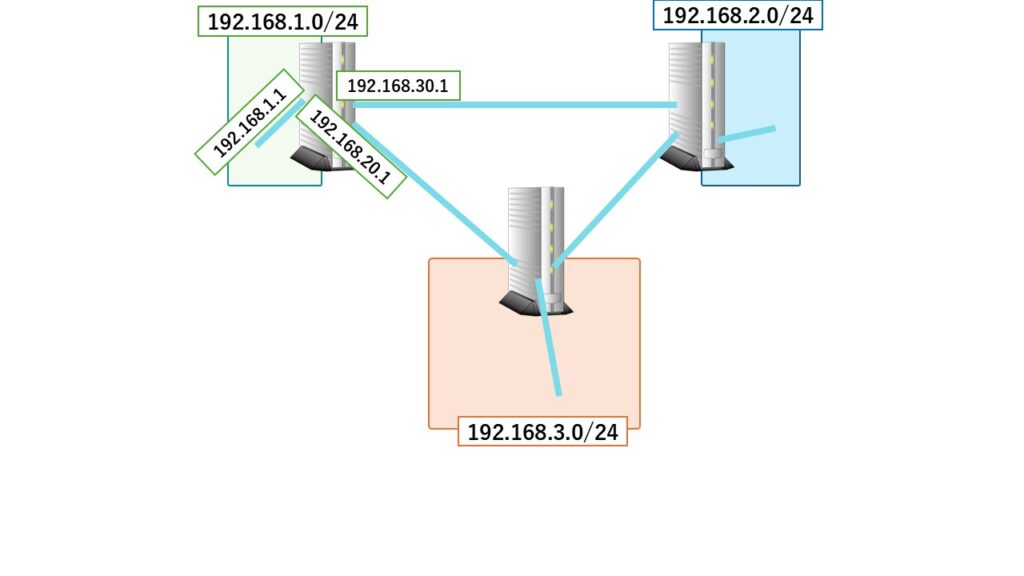

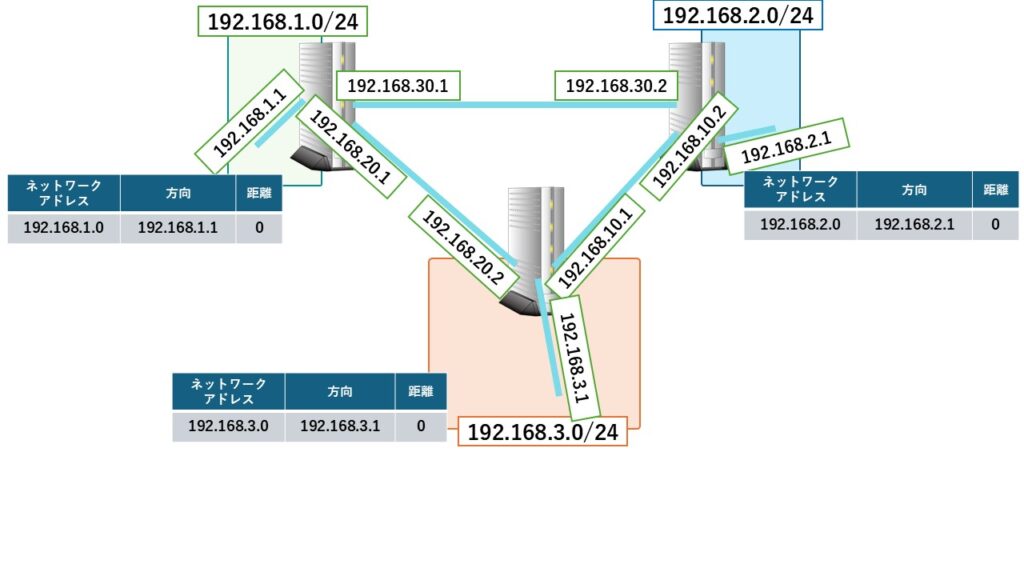

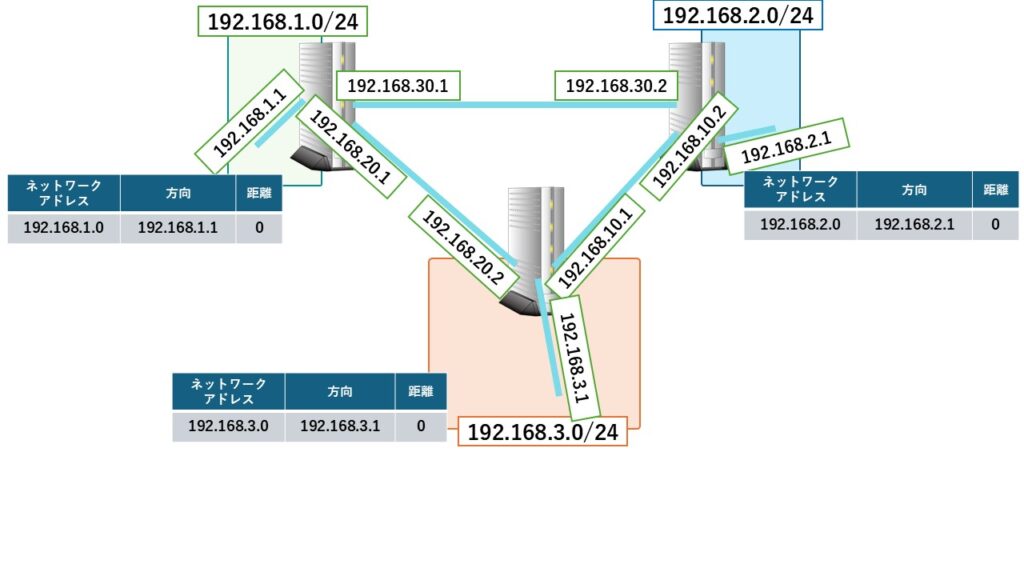

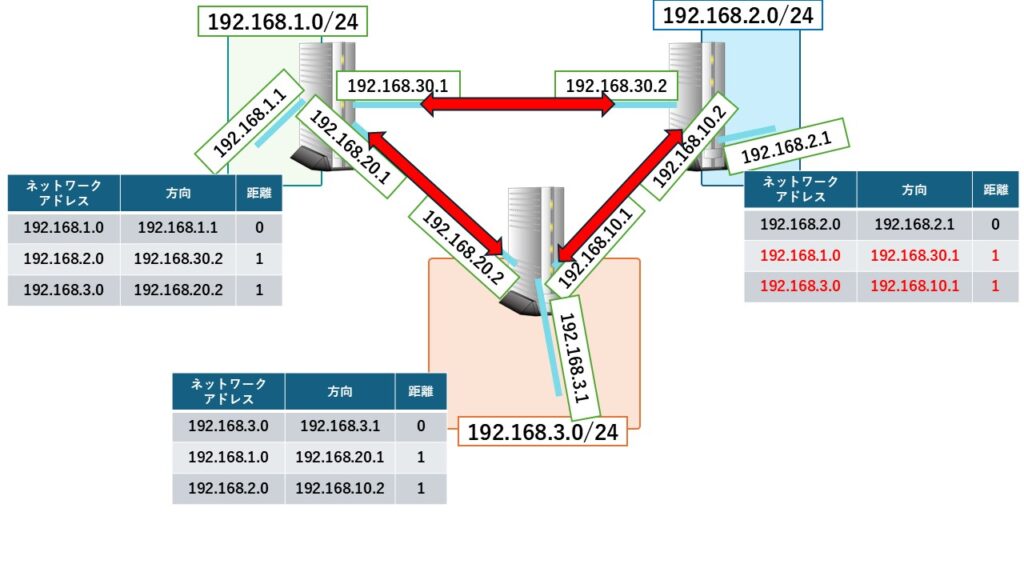

たとえば、以下のようなネットワークの場合を考えてみましょう。

各ルータは、ルータ同士が接続されているほか、PCが接続されているとします。

PCは省略していますが、何も接続されていないケーブルの先にPCがあると思ってください。

それぞれのルータのポートと接続されているPCには、このようにIPアドレスが設定されています。

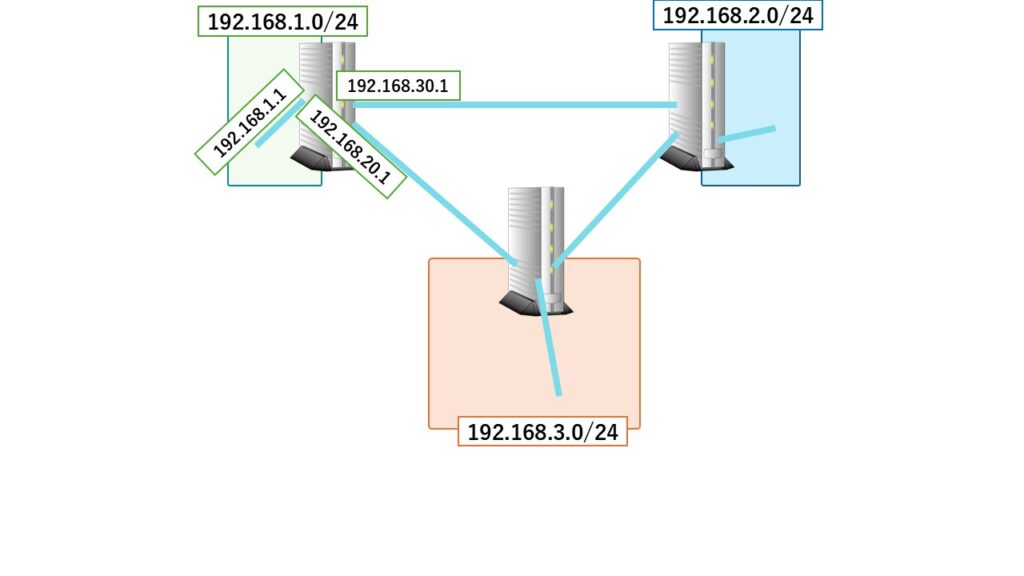

各ルータのルーティングテーブルには、直接接続されているネットワークの情報と距離ベクトルデータベースが初期設定として設定されています。

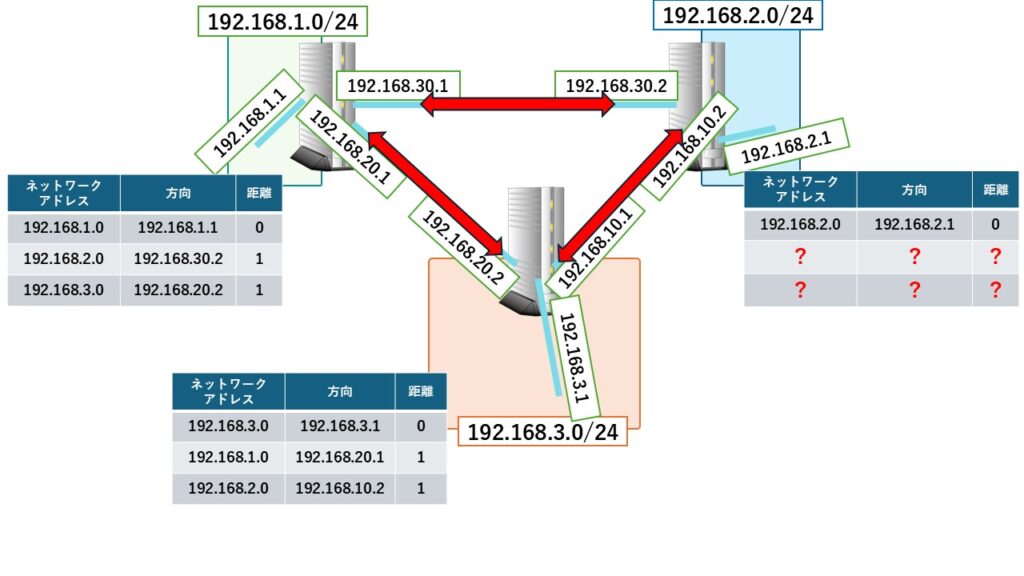

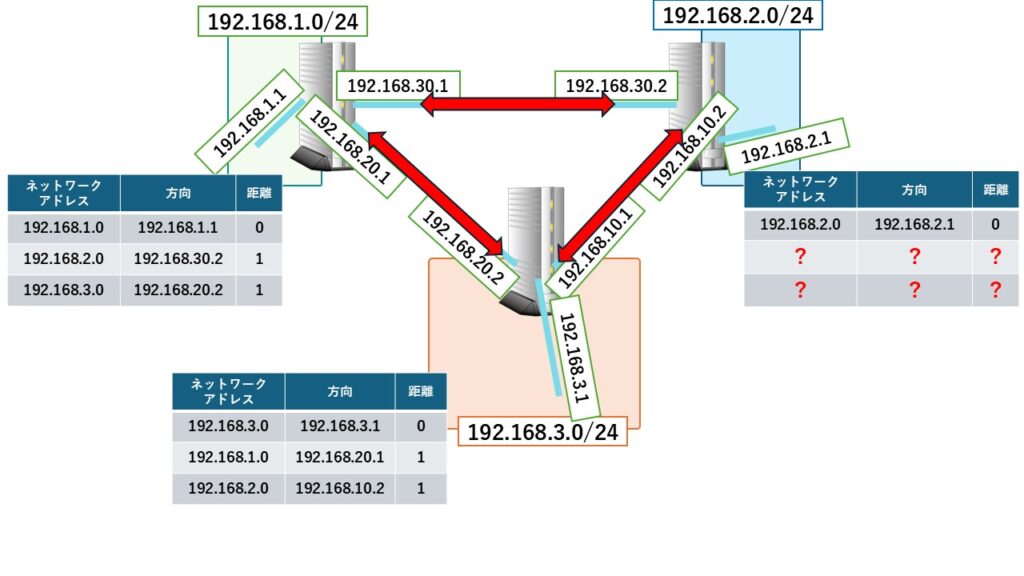

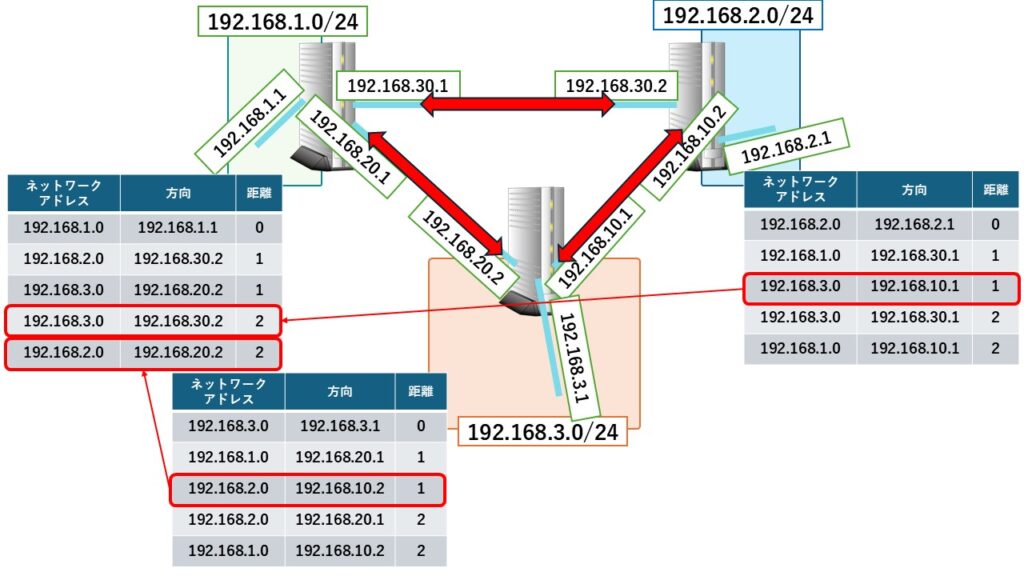

まず、最初の30秒が経過すると隣接するルータに自身のルーティングテーブルを送信し、ネットワーク情報を更新します。

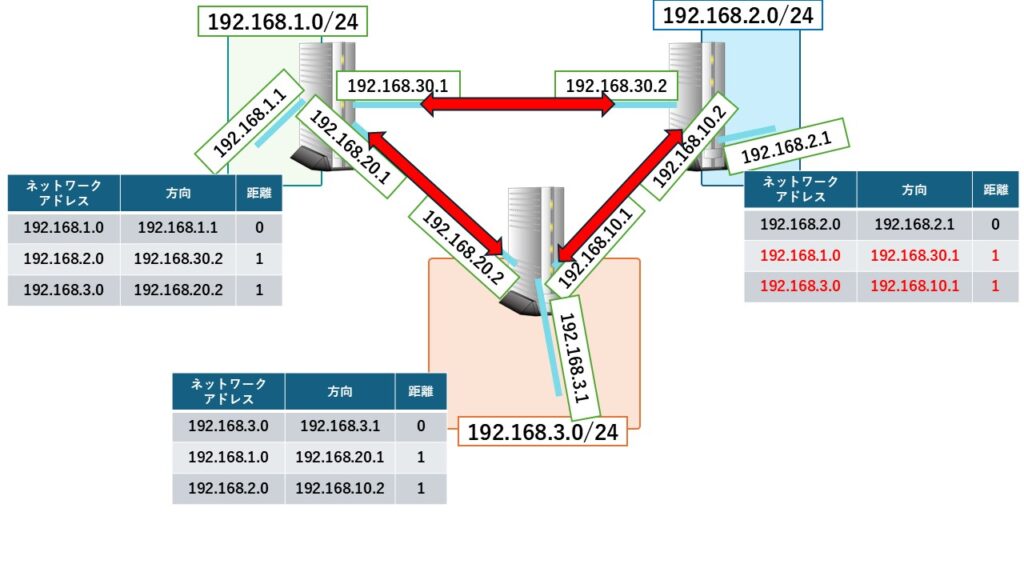

問題です。右上のルータのルーティングテーブルはどのようになるでしょうか?

ええっと、隣接するルータのネットワークアドレスと方向、距離がデータベースに蓄積されるから……。

最初の30秒は1回目のやりとりだから、距離は1のルータがルーティングテーブルに登録されるはずなので……。

二人とも、きちんと考えられていますね。答えはこのようになります。

あ、計算した通りになった!

やったね!

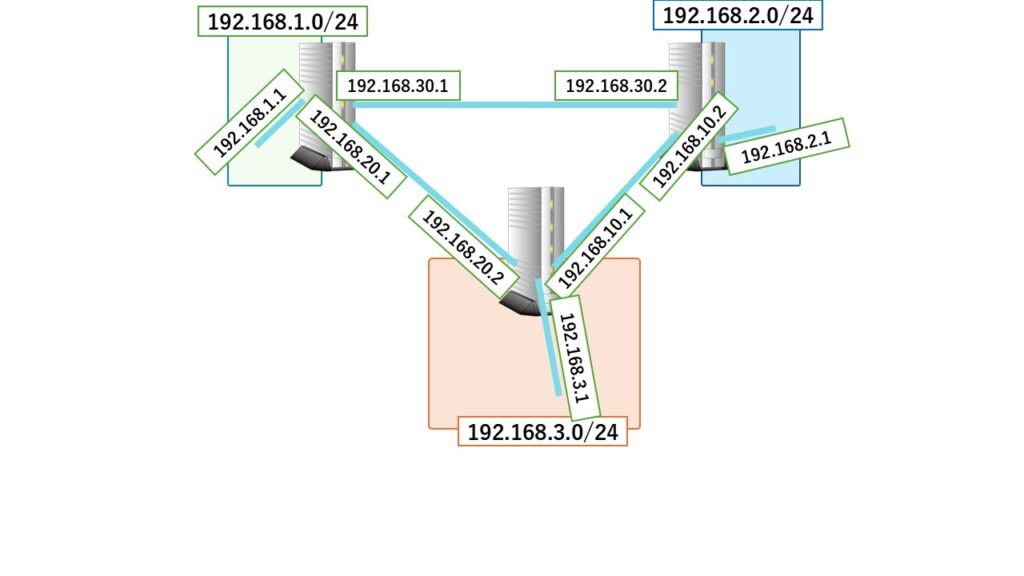

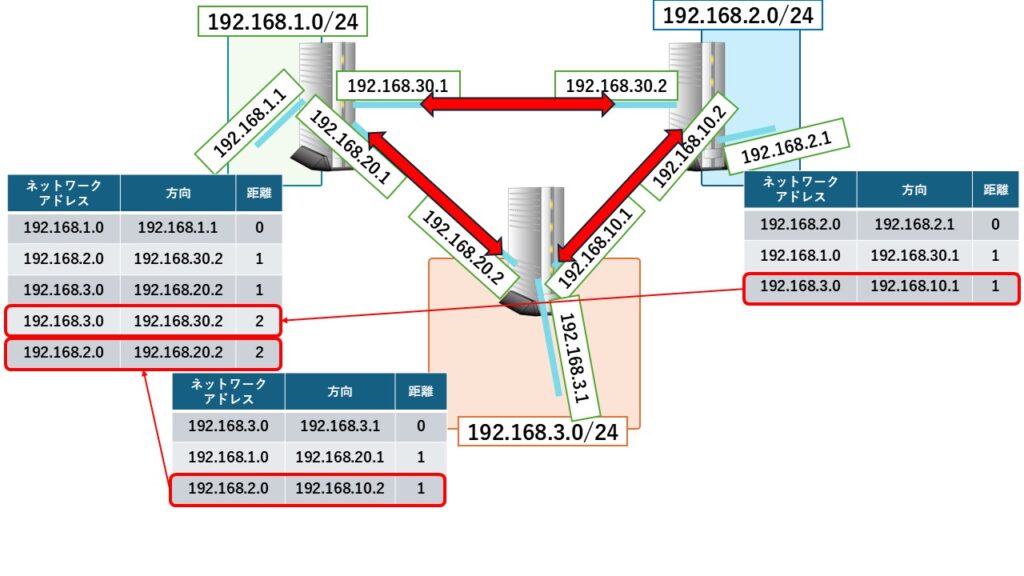

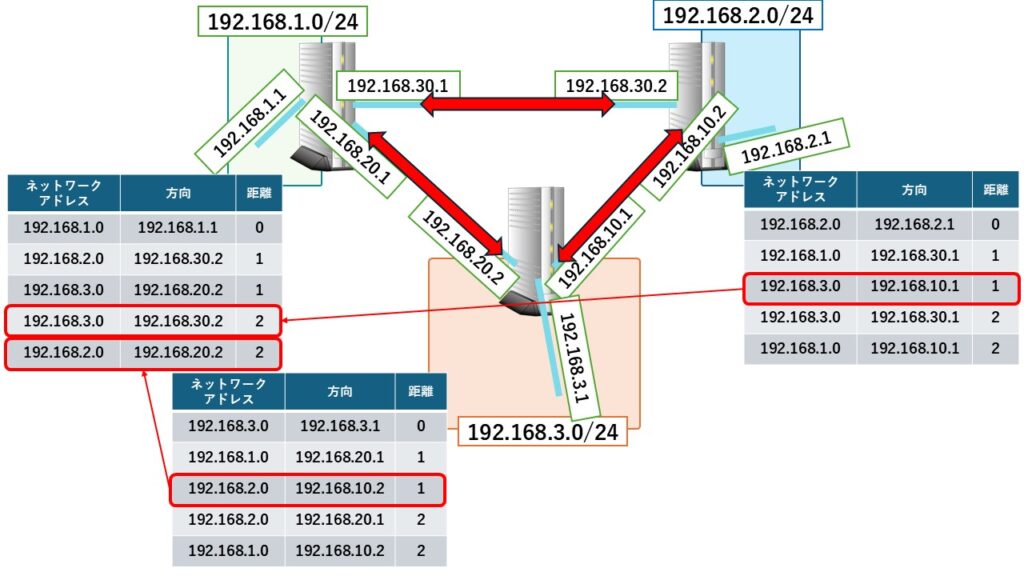

では、次の30秒も見てみましょう。

左上のルータのルーティングテーブルには、残り二つのルータからルーティングテーブルの情報が渡されます。

距離が1つ増えて、「2」になります。

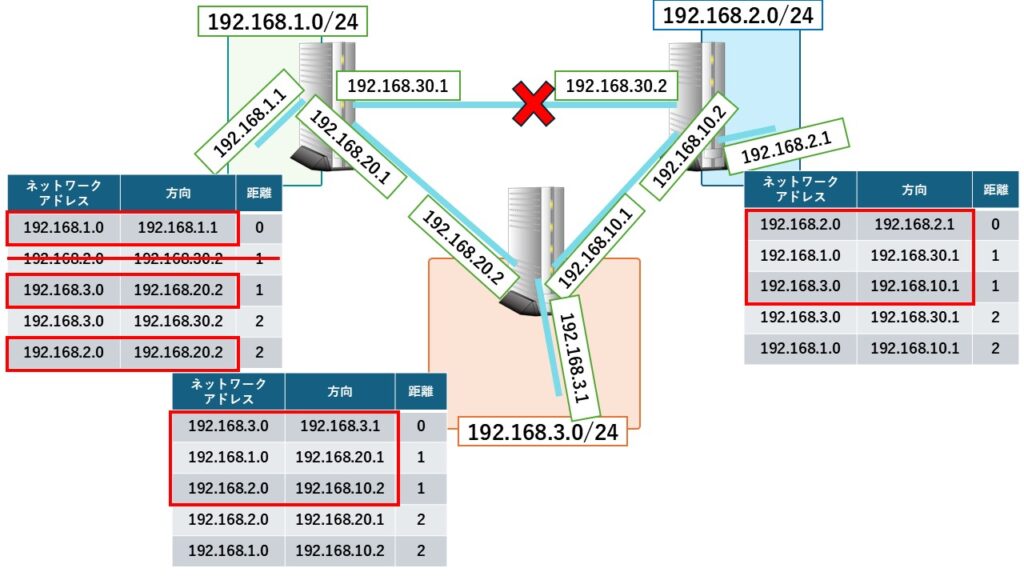

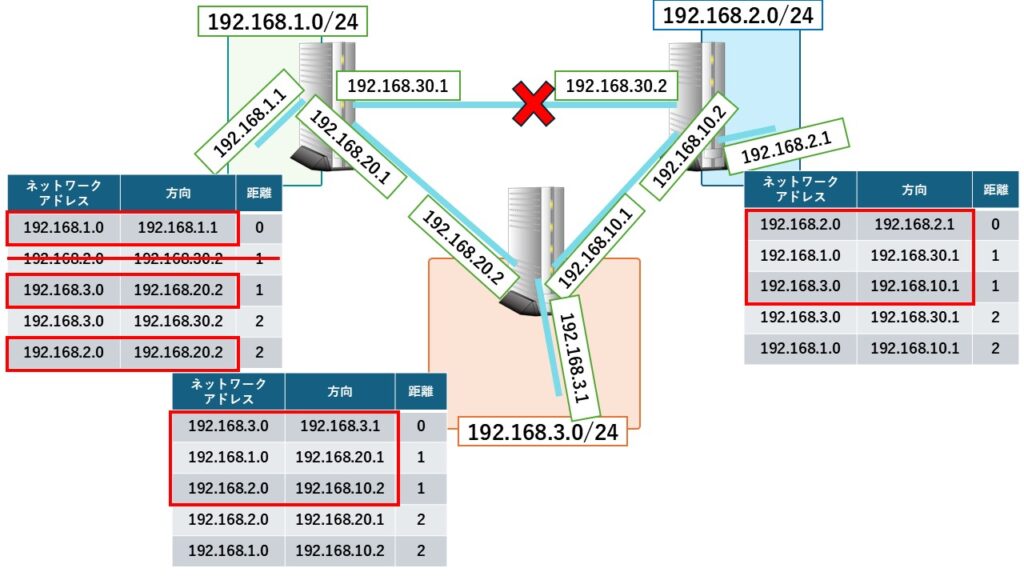

他のルーティングテーブルも同様に互いのルーティングテーブルの情報を交換し、このようになりました。

距離が「2」の通り道は、回り道になってしまいますよね?

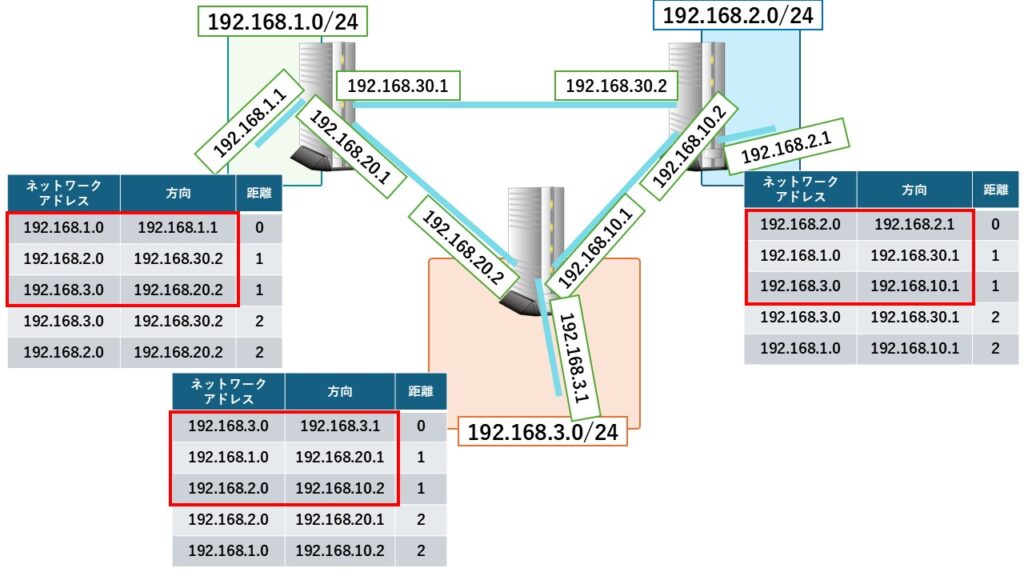

そうですね。なので、こうして作られた距離ベクトルデータベースから各ネットワークに対して最も距離が小さい経路を採用してルーティングテーブルが作られます。

距離が「0」と「1」の最小経路を採用してルーティングテーブルが完成します。

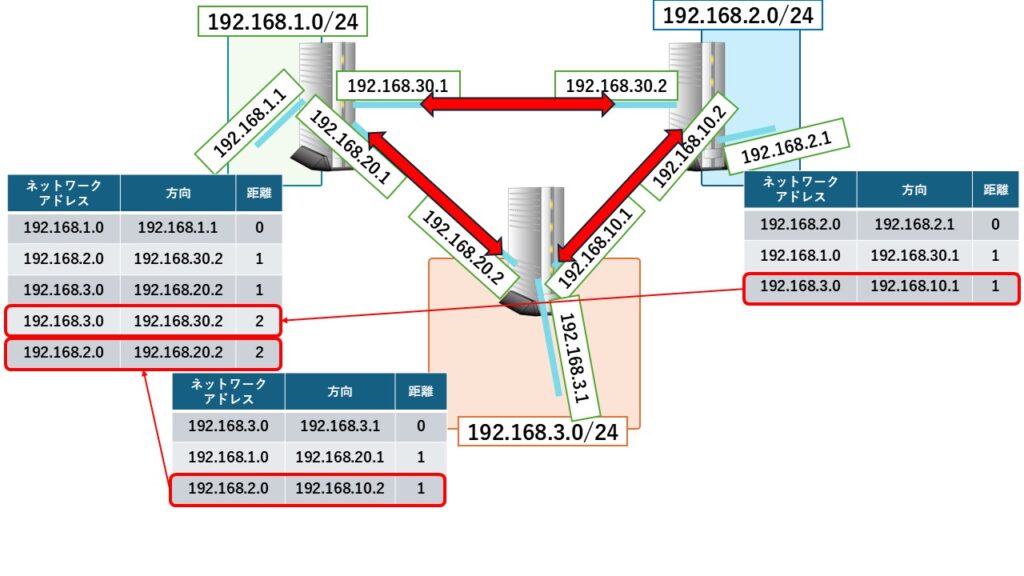

最小経路を採用するなら、2回目のやりとりは無駄じゃないですか?

でも、ネットワークの信頼性を高めるには冗長化が大切だって習ったような……。

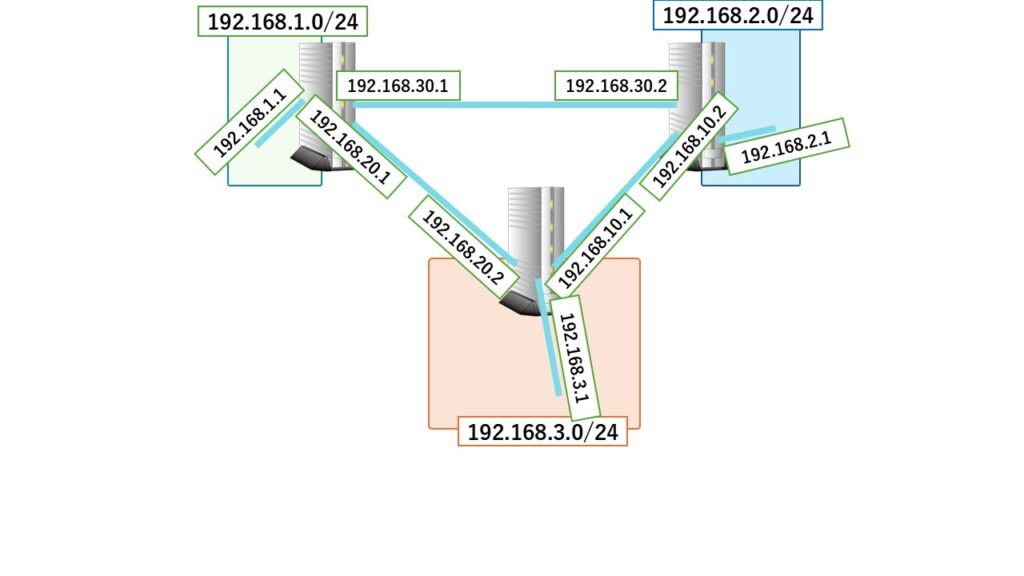

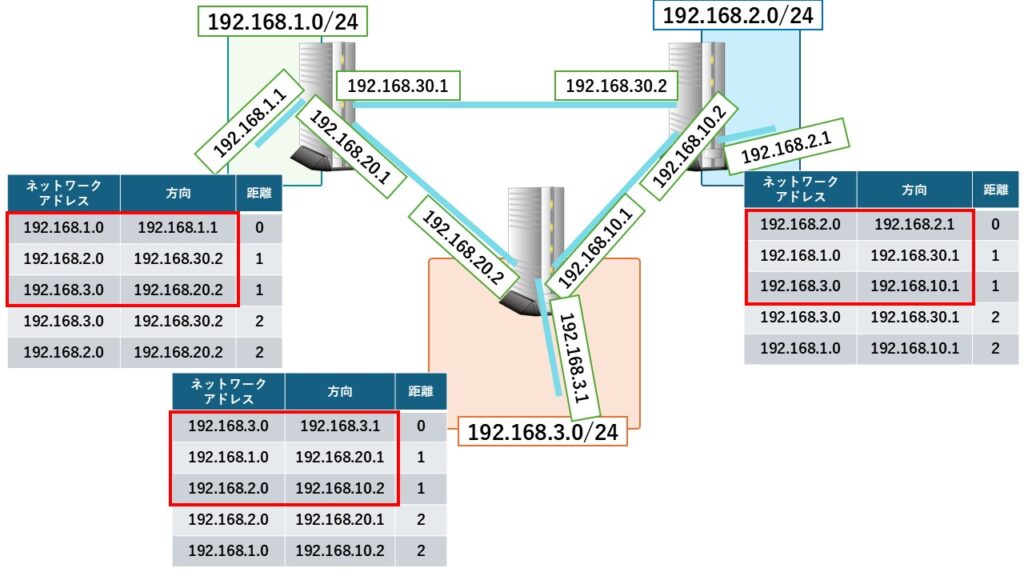

その通りです。あるケーブルに障害が発生したら、ルーティングテーブルは下記のようになります。

障害が発生して使えなくなった経路の代わりに、他の経路が選択されました。

これで障害が発生したケーブルを通らずに、回り道をして目的のネットワークに通信を届けることができるようになるんですね!

RIP2とは

RIP2はRIPを改良したプロトコルです。

RIP2はクラスレスルーティング(CIDR)をサポートしており、サブネットマスクに対応しているため、より柔軟なネットワーク設計が可能です。

また、RIP2は、ルーティング情報をマルチキャストアドレスを使って送信するため、ネットワークの負荷を軽減します。

これにより、ルータが全ての隣接ルータに一斉に情報を送信するブロードキャストよりも効率的に情報を伝達できます。

さらにRIP2では認証機能も追加されており、セキュリティの強化も図られています。

まとめ

今回は自律システム(AS)と、RIPについて詳しく見ていきました。

RIPとRIP2の違いや、RIPの経路問題はネットワークスペシャリスト試験で出題される可能性がある範囲ですので、きちんと学んでおきましょう。

今回は図解が多めでわかりやすかったので、RIPについてはたぶん大丈夫だと思います!

それなら良かったです。

ルーティングプロトコルはRIP以外にも存在します。それらについても別の記事で学習しますので、順番に覚えていきましょう。