近年、企業のITインフラはますます複雑化し、効率的な運用やコスト削減が求められています。

IT部門は限られた予算と人員の中で、より高いパフォーマンスと柔軟性を両立させる必要に迫られています。

こうした背景から注目されているのが「サーバ仮想化」です。

これは、1台の物理サーバ上で複数の仮想サーバ(仮想マシン)を動かすことで、リソースの有効活用や柔軟なシステム運用を可能にする技術です。

物理的なサーバの数を減らすことができそうですね。

その上で、多様な業務要件に対応出来る環境を構築できる点が大きな魅力です。

また、クラウドコンピューティングやDevOpsの基盤としても、仮想化は欠かせない存在となっています。

※「DevOps(デブオプス)」とは、「Development(開発)」と「Operations(運用)」を組み合わせた造語で、開発と運用が密接に連携して、ソフトウェアのリリースを迅速かつ継続的に行うための文化・考え方・プロセスの総称です。

この記事では、サーバ仮想化の仕組みやメリット、導入時の注意点について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。

サーバ仮想化の主な方式

サーバ仮想化には主に3つの方式があります。

それぞれに特徴があり、目的や環境に応じて使い分けが必要です。

- ハイパーバイザー型

- ホスト型

- コンテナ型

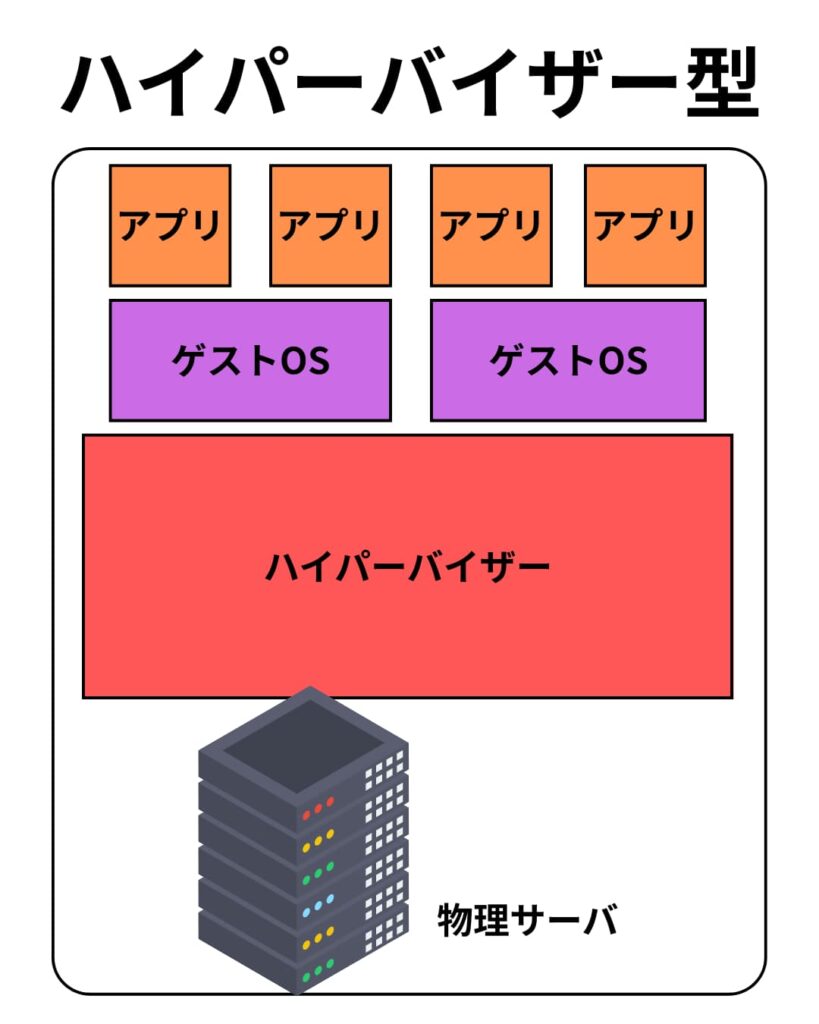

ハイパーバイザー型(Type1)

物理サーバ上に直接仮想化ソフトウェアをインストールする方式です。

既存のOSがインストールされていない、まっさらなマシンにハイパーバイザー型ソフトウェアを導入することで、OSを介さずに仮想マシンを直接制御します。

この構成では、物理的なリソースを仮想化ソフトウェアが直接管理し、各仮想マシンに割り当てるため、無駄な中間層が存在せず、システム全体のパフォーマンスや安定性に優れた結果をもたらします。

また、OSが存在しない状態でインストールされることで、不要なプロセスやサービスによるリソース消費が発生せず、セキュリティ面でも攻撃対象が最小限に抑えられます。

システム起動後すぐにハイパーバイザーが動作を開始し、仮想マシンの管理に集中できるのも大きな利点です。

さらに、ハイパーバイザー型は多数の仮想マシンを同時に稼働させる大規模環境に適しており、データセンターやエンタープライズ向けの仮想化基盤として採用されています。

代表的なソフトウェアとしては、VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM(Kernel-based Virtual Machine)などがあり、それぞれ信頼性と拡張性に優れた機能を備えています。

これらのツールは企業のIT戦略において中核的な役割を担い、効率的で持続可能なインフラ構築を実現します。

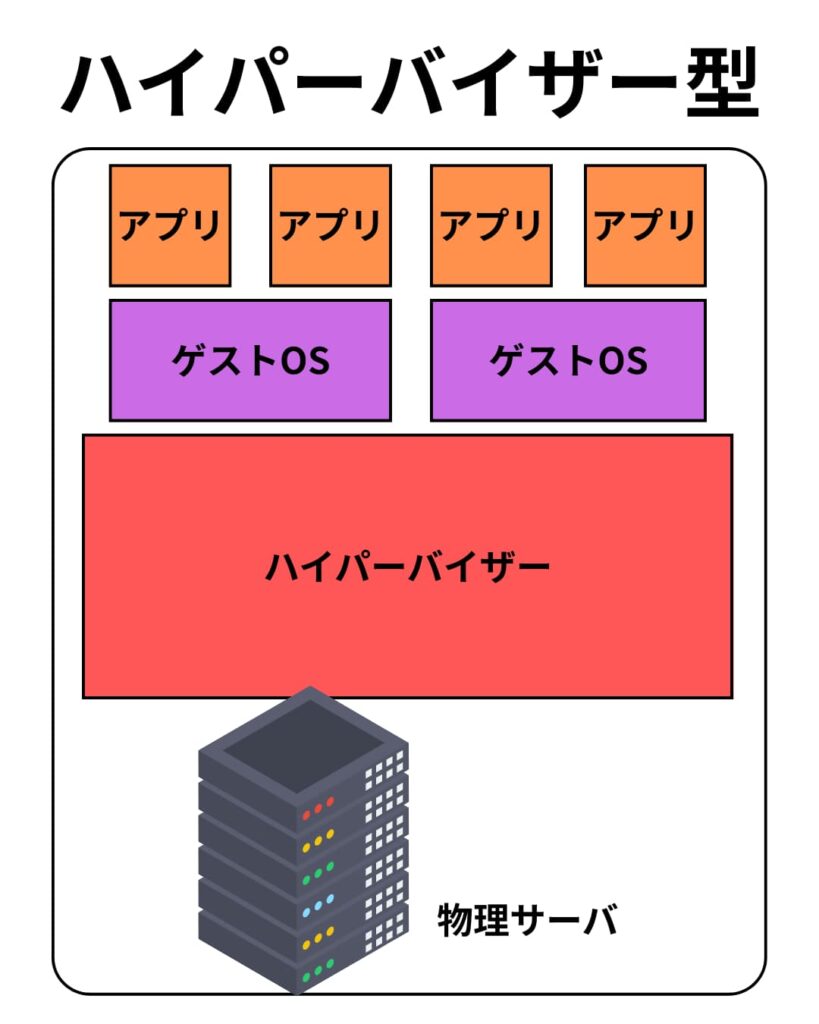

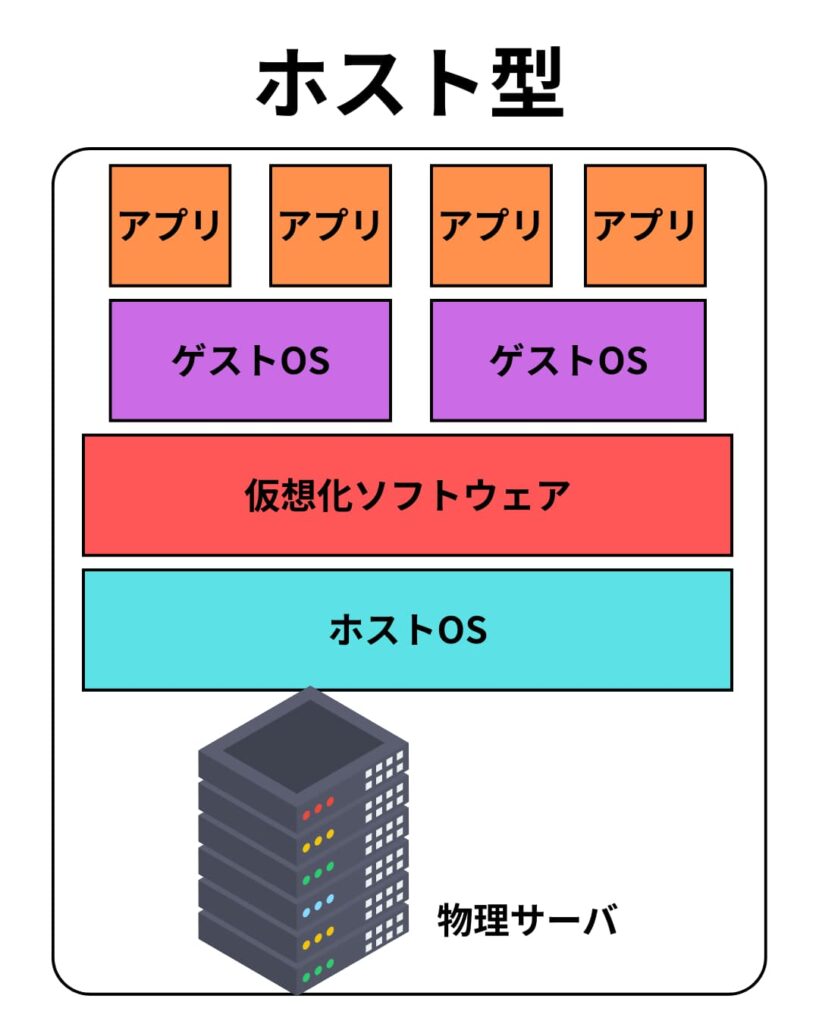

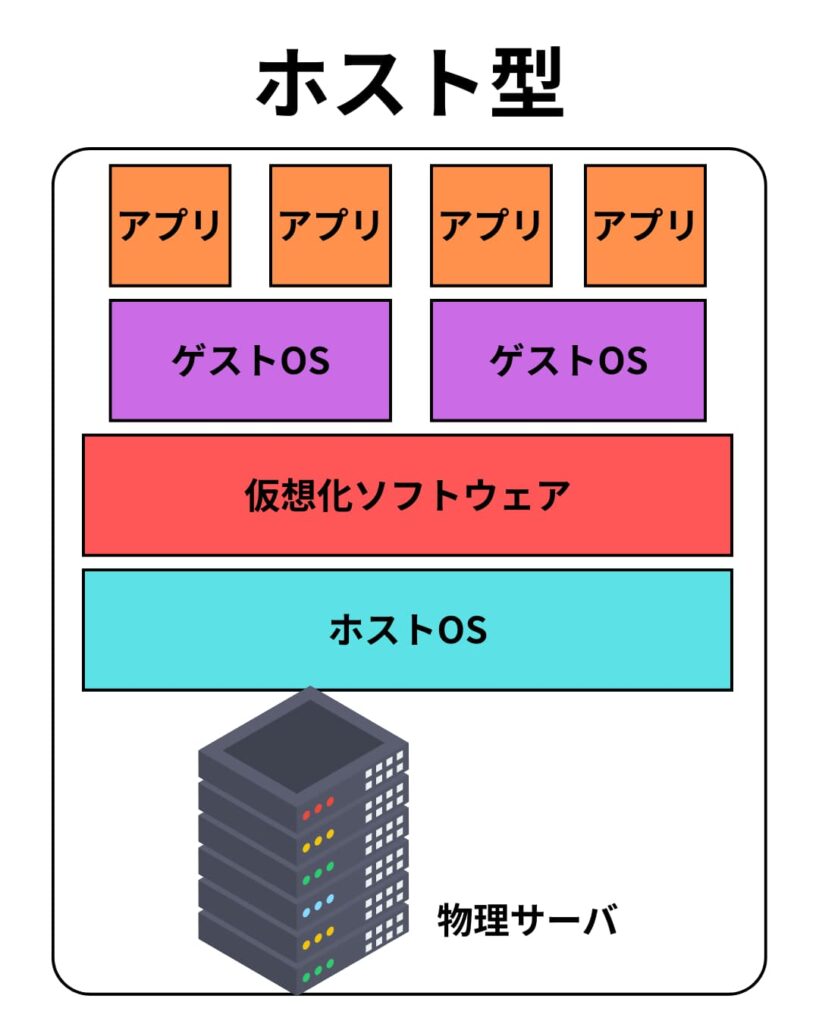

ホスト型(Type2)

既存のOS上に仮想化ソフトウェアをインストールし、その上で仮想マシンを実行する方式です。

ハイパーバイザー型と比較してオーバーヘッドが大きくなりますが、個人ユーザーや開発・検証用途には十分な性能を持っています。

この方式では、もともとインストールされているOSがホストOSとなり、その上に仮想化ソフトをインストールして、さらにゲストOSを仮想マシンとして構築します。

ホストOSがクラッシュするとゲストOSにも影響が及ぶ可能性はありますが、その反面、操作の自由度が高く、導入も比較的簡単です。

たとえば、WindowsにVirtualBoxをインストールし、その上でMacOSやLinuxを動かすことが可能です。

逆に、LinuxにVirtualBoxやQEMUを入れてWindowsを動作させることもできます。

MacOSユーザーであれば、Parallels DesktopやUTMといった専用の仮想化ソフトを使うことで、WindowsやLinuxを動かすことができます。

さらに、これらのソフトウェアはスナップショット機能を備えており、仮想マシンの状態を保存・復元することができるため、システムの検証やトラブル時の復旧にも役立ちます。

このように、ホスト型の仮想化は柔軟性が高く、手軽に複数のOS環境を同時に扱える点が魅力です。

特に開発者にとっては、異なるOS間での動作確認やテストを簡単に行える有効な手段として重宝されています。

また、セキュリティやネットワーク構成の実験など、実際の環境に近いシミュレーションを行う際にも有用です。

Type1(ネイティブ型=ハイパーバイザー型)とType2(ホスト型)という名称は、ハイパーバイザーの設計アーキテクチャに基づいて分類されたもので、主に仮想化ソフトウェアがどこにインストールされ、どのように動作するかによって区別されています。

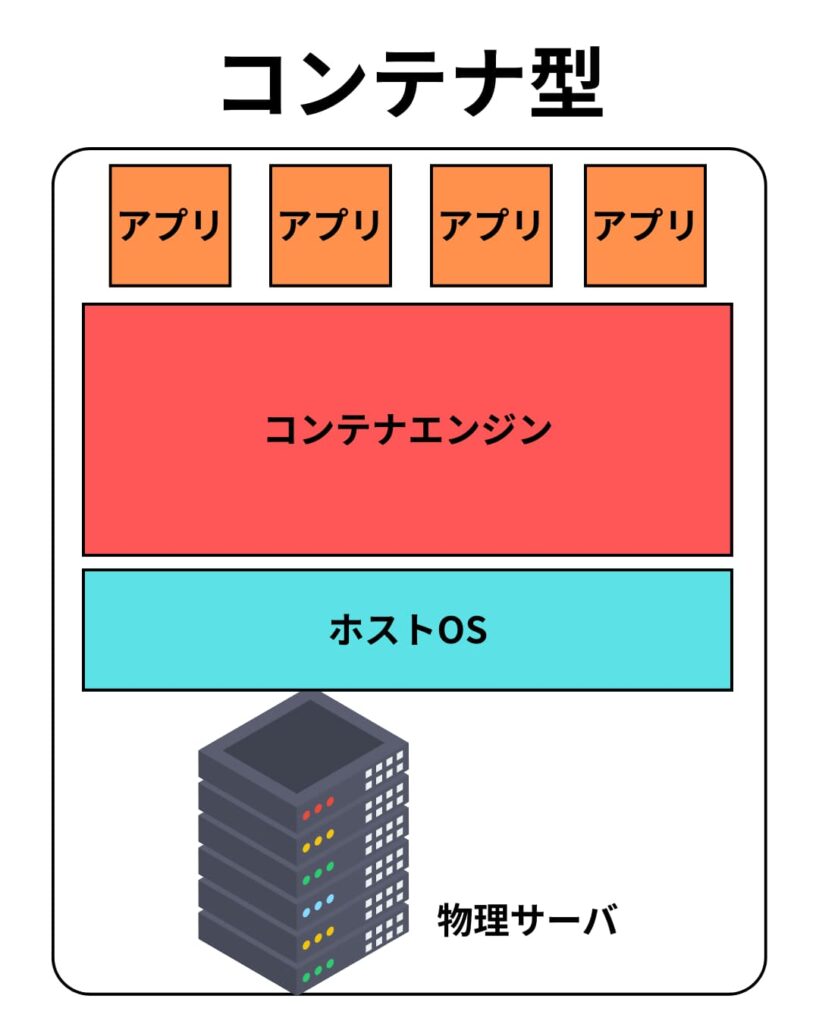

コンテナ型

仮想マシンとは異なり、ホストOSのカーネル(オペレーティングシステム (OS) の中核となるソフトウェア)を共有しつつ、アプリケーションを分離して動作させる方式です。

この特徴により、OS全体を仮想化する必要がなく、必要なアプリケーションだけを独立した環境で動かすことが可能です。

そのため、リソース消費が非常に少なく、仮想マシンと比べて起動時間も圧倒的に短いのが大きな利点です。

近年では、クラウドネイティブな開発環境や、マイクロサービスアーキテクチャの基盤として広く活用されています。

代表的なプラットフォームにはDockerやKubernetesがあり、それぞれ業界標準として定着しています。

ホスト型仮想化では仮想化ソフトをインストールし、仮想マシンを動かしてOSごと分離しますが、コンテナ型では「コンテナランタイム」という軽量なソフトウェアをインストールし、アプリケーション単位で仮想化を実現します。

たとえば、ホスト型ではWindows上でMacOSやLinuxを動かすなど、複数のOSを実行することが目的になりますが、コンテナ型ではMySQLやnginx、Redis、PostgreSQLといった特定のアプリケーションやサービスを分離して動かすのが一般的です。

これにより、複雑なミドルウェア構成でも簡単に再現性の高い環境を構築でき、環境差異によるトラブルを防ぐことができます。

ユーザーが操作する窓口となるのが「コンテナエンジン」(たとえばDocker Engine)であり、このエンジンが「Dockerfile」などの設定ファイルに従って、アプリケーションの実行環境を自動的に作成・管理します。

その内部では、実際のプロセス起動やリソース制御などを「コンテナランタイム」(たとえばcontainerdやruncなど)が担っており、これが仮想環境の中核をなしています。

こうした構造によって、コンテナは非常に軽量で、短時間で展開可能なうえ、本番環境への移行もスムーズに行えます。

さらに、Kubernetesのようなオーケストレーションツールと組み合わせることで、大規模かつ複雑なコンテナ群の運用・スケーリング・冗長化も自動化できる点が、仮想マシンとの最大の違いです。

※「オーケストレーションツール」とは、複数のコンテナを効率よく管理・運用するための自動化ツールのことです。

たとえば、アプリケーションが10個のコンテナから構成されている場合、それを手作業で起動・停止・スケーリング(増減)するのは非常に手間がかかります。オーケストレーションツールは、こうした作業を自動で行い、常に最適な状態を保ってくれます。

ハイパーバイザーの役割

仮想化を実現するための中核となるのが「ハイパーバイザー」と呼ばれるソフトウェアです。

前述のとおり、ハイパーバイザーには大きく2種類あります。

- ネイティブ型(Type1):物理サーバ上に直接インストールされ、仮想マシンを制御します。

- ホスト型(Type2):既存のOSの上にインストールして使用するタイプで、仮想マシンはそのOS上で動作します。

それぞれの特徴については「サーバ仮想化の主な方式」で詳述しましたが、ここではハイパーバイザーが担う役割について補足します。

ハイパーバイザーは、CPUやメモリ、ストレージといった物理的なハードウェアリソースを仮想化し、複数の仮想マシンに対して柔軟に割り当てる仕組みを提供します。

これにより、1台の物理サーバを複数の独立した仮想環境として利用できるようになり、それぞれ異なるOSやアプリケーションを並行して動作させることが可能となるのです。

さらに、ハイパーバイザーは仮想マシン同士のリソース競合を防ぎつつ、セキュリティを維持するための隔離機能も担っています。

各仮想マシンは論理的に独立しており、他の仮想マシンの影響を受けにくい構造となっています。

たとえば、ある仮想マシンでシステム障害やマルウェア感染が発生したとしても、他の仮想マシンには基本的に影響を与えないよう設計されています。

また、ハイパーバイザーは仮想マシンの起動・停止・再起動といった操作を集中的に管理できるため、運用の効率化にも貢献します。

ライブマイグレーション(稼働中の仮想マシンを他のホストに移動)やスナップショット(仮想マシンの状態保存)など、高度な機能も備えており、可用性や保守性の向上にも寄与しています。

このように、ハイパーバイザーは仮想化環境全体の中核として、資源管理と安定運用を支える重要な役割を果たしています。

サーバ仮想化のメリット

サーバ仮想化を導入することで、物理機器に依存しない柔軟なシステム構成が可能になり、運用効率の向上やコスト削減といったさまざまな恩恵が得られます。

以下では、サーバ仮想化の代表的なメリットを具体的に見ていきましょう。

ハードウェアの集約

複数のサーバ機能を1台にまとめることで、ハードウェアの数を減らし、設置スペースや電力消費を削減できます。

また、サーバの数が減ることで管理対象が少なくなり、障害箇所の特定やメンテナンス作業も効率化されます。

物理設備の削減は初期コストの圧縮にもつながり、ITインフラ全体のコスト構造を見直すきっかけとなります。

リソースの有効活用

物理サーバ1台のリソース(CPU、メモリ、ストレージなど)を複数の仮想サーバで効率的に分配できます。

従来は1つのアプリケーションに対して1台の物理サーバを用意していた構成でも、仮想化により一台で複数のワークロードを同時に処理できるようになります。

負荷に応じた動的なリソースの割り当てや、非稼働時間帯の省電力化など、より賢い運用が可能です。

障害時の対応が容易

仮想マシンのイメージを他のハードウェアに簡単に移動・復旧できるため、障害時の対応が迅速です。

仮想マシン単位でのバックアップやスナップショット機能を活用することで、障害発生前の状態へすばやくロールバックすることも可能です。

また、ライブマイグレーション機能を利用すれば、サービスを停止せずに別のホストに移行することもでき、システムの可用性を高めます。

テスト環境の構築が容易

本番環境とは別に仮想環境で検証・テストが可能で、環境の複製や初期化も簡単です。

アプリケーションのアップデートや新機能のリリース前に、仮想環境でシミュレーションを行うことで、本番環境への影響を最小限に抑えられます。

さらに、同じテンプレートから複数のテスト環境を並列で立ち上げることも可能なため、複数人での同時開発や比較実験にも柔軟に対応できます。

サーバ仮想化の注意点

仮想化によって一つの物理サーバに多くの仮想マシンを載せすぎると、リソースの競合が起きて性能が低下する可能性があります。

特にCPUやメモリ、ストレージといったリソースの配分が不適切であると、全体の処理速度に悪影響を及ぼすことがあります。

リソースの過剰割り当てや予測を超える負荷がかかると、仮想マシンが不安定になったり、応答性が低下したりするリスクも考慮しなければなりません。

また、仮想化管理ツールの習熟が求められる点も注意が必要です。

管理者は、仮想マシンの状態や使用状況を把握し、適切に監視・運用できるスキルが不可欠です。

特に仮想マシンのスナップショット、テンプレート管理、ライブマイグレーションなどの高度な機能を活用するには、一定の技術的知識と経験が必要です。

ちゃんと知識を持って活用することが大切なのですね。

さらに、仮想マシン間のセキュリティ管理も重要です。

物理的には同じホスト上に存在するため、一台の仮想マシンが攻撃を受けた場合、他の仮想マシンへ波及するリスクもゼロではありません。

仮想マシンごとのアクセス制御やファイアウォール設定、脆弱性対策などを徹底し、セキュリティポリシーに基づいた運用が求められます。

このように、サーバ仮想化には多くの利点がある一方で、運用と管理には新たな視点と体制が必要です。

導入時にはパフォーマンス管理、セキュリティ対策、人的スキルの確保といった観点から慎重に検討を進めることが重要です。

まとめ

サーバ仮想化は、ITインフラの効率化と柔軟性を高める強力な技術であり、企業のデジタル基盤を支える重要な役割を担います。

ハードウェアの集約によるコスト削減、リソースの有効活用、障害時の迅速な復旧、テスト環境の柔軟な構築など、多くのメリットが得られます。

また、仮想化技術はクラウドサービスやコンテナ技術と連携することで、さらに高度な運用自動化やスケーラビリティの向上を実現します。

一方で、仮想化にはリソースの競合やセキュリティの懸念、運用管理の負担といった注意点も存在します。

仮想マシンごとの監視やアクセス制御、ツールの習熟など、実際の導入においては技術的・人的な準備が欠かせません。

導入の際は、自社のシステム規模や業務ニーズに合わせて、ハイパーバイザー型・ホスト型・コンテナ型といった方式を選定し、適切な運用体制とスキル育成をセットで進めていくことが重要です。